Dans Le Chant du père, Hatice Özer invite son père sur scène auprès d’elle pour questionner leurs différences ainsi que l’imaginaire qui les rassemble. Entre chant et récit, entre rituel et cabaret intimiste, ce dialogue d’une grande délicatesse mêle langues et formes pour créer un langage passe-frontières.

En tant que comédienne, Hatice Özer, formée au Conservatoire de Toulouse puis au Théâtre National de Strasbourg dans le cadre de Premier Acte, a approché des démarches et des esthétiques très diverses. Avec Jeanne Candel et Samuel Achache par exemple, elle sert un théâtre où la musique joue un rôle essentiel. Avec Wajdi Mouawad, elle nourrit un souffle épique chargé des violences de l’époque. On la retrouve auprès d’autres jeunes femmes issues de la première, de la seconde et troisième génération de l’immigration dans Désobéire de Julie Berès, où elle mêle son histoire personnelle à un soupçon de fiction pour interroger son rapport à la famille, à la religion, à l’avenir. Elle expérimente la dynamique du collectif avec Mohamed Bouadla et le Collectif 49 70. Dans une mise en scène de Clara Hédouin, elle va bientôt faire résonner les mots de Que ma joie demeure de Jean Giono dans la forêt et autres espaces inattendus, lors d’une longue promenade qui sera notamment au programme du festival Paris l’Été…

La première création personnelle de Hatice Özer, Le Chant du père, porte très certainement les traces de toutes ces expériences. Mais surtout, elle témoigne de la part de la jeune artiste d’un désir profond de questionner ce qui relie entre elles toutes ces aventures théâtrales. En créant un spectacle avec son propre père, Yavuz Özer, elle part à la recherche de ce qui a sans doute beaucoup contribué à lui donner le goût du récit et de l’assemblée qu’il suscite : les chants et les contes de ce père qui, tout en étant ferronnier, est à la fois poète, chanteur et joueur de saz – le luth oriental –, invité à toutes les cérémonies, à tous les rassemblements gais ou tristes que donnent ses proches de la communauté turque installée en France, où il arrive en 1986 pour offrir un avenir meilleur à sa famille. Ce chemin qu’elle fait vers la culture de son père, transmise avec toutes les lacunes et les silences qui cachent les douleurs de l’exil, Hatice parvient à en faire une matière vive et très largement, et intensément partageable.

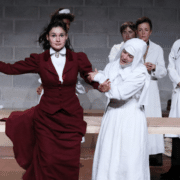

Après le court récit d’un cauchemar – au milieu de nombreux hommes flottant dans la mer, elle trouve son père non pas une, mais une infinité de fois –, l’artiste met en place en silence un rituel qui établit entre elle et ses spectateurs un pacte d’écoute autant qu’une forme de mystère. On en reconnaît les gestes : le service du thé selon les règles en vigueur dans un pays que l’on devine déjà être la Turquie, la délimitation d’un espace de jeu à l’aide d’une terre à la couleur d’ailleurs. Mais la solitude d’Hatice Özer, sa façon de regarder la salle comme si elle était pleine de personnes qu’elle connaît mais qui lui échappent, charge la petite cérémonie d’un trouble que viennent bientôt prolonger les mots. Ces préparatifs, dit la comédienne lorsqu’elle brise enfin son propre silence, elle les a appris de son père. Elle les réalisait, enfant, lorsque son père chantait, lorsqu’il contait selon une règle qu’elle n’a pas oubliée : « pour bien raconter les histoires, il faut mélanger 60 % de vérité, 30 % de mensonge et 10 % de pur mystère ».

Sans doute Hatice Özer applique-t-elle à son propre spectacle ce précepte paternel. Avant que son père ne la rejoigne sur scène, remplissant ainsi tous les vides avec lesquels elle composait jusque-là, sans chercher à cacher ses doutes et sa fragilité – c’est là l’une des grandes grâces de son spectacle, qui contrairement à bien des premières créations ne cherche pas à affirmer une maîtrise absolue –, Hatice raconte des histoires dont elle a hérité. Des histoires de djins – ou, pardon, « d’hommes avec un ‘’i’’ au milieu – notamment, qui dans sa bouche résonnent d’une drôle de manière. L’étrangeté est réciproque dans Le Chant du père. Elle est même l’un des endroits principaux où la comédienne qui « parle la langue de son père comme un enfant de six ans » rejoint pleinement le musicien et poète qui « parle lui aussi la langue de sa fille comme un enfant de six ans ». L’aisance de Hatice sur le plateau, où elle déambule pieds nus, comme chez elle, contraste avec la gêne visible du père, dont on ressent la distance par rapport au théâtre.

Le processus de fabrication du spectacle se donne ainsi à approcher, délicatement. Lorsque Hatice traduit les rares et brèves paroles de son père, quand celui-ci la regarde du coin de l’œil, avec un sourire discret où l’on peut lire autant de fierté que d’étonnement, ou encore quand tous les deux se taisent un moment, submergés sans doute par des émotions que l’on devine sans qu’elles aient besoin d’être formulées. On sent que pour exister, Le Chant du père doit rester ouvert à l’imprévu, à l’instant présent, comme l’est le cabaret intimiste dit « khâmmarât » – en arabe, lieu où l’on boit et chante – pratiqué par le papa qu’Hatice a non seulement dans le cœur mais aussi dans la gorge. Pour accompagner ce père dans son monde où la répétition tient une place centrale, alors qu’elle est tout à fait absente de la sorte de cabaret dont lui fait profiter ses proches et des hommes qui lui ressemblent – ceux que l’on trouve assemblés au fond des kebabs, et qui semblent partager des secrets qui n’appartiennent qu’à eux, dit Hatice avec tendresse –, cette dernière se fraie doucement un chemin vers le chant. Un sentier théâtral bordé d’émotions pudiques, qui débouche sur un carrefour où l’unique, l’improvisé et la répétition se confondent. Comme les langues, les époques, les souvenirs d’ailleurs et d’ici.

Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr

Le Chant du père

Conception, texte et mise en scène Hatice Özer

Musicien interprète Yavuz Özer et Hatice Özer

Scénographie Hatice Özer en collaboration avec Aliénor Durand

Collaboration artistique Lucie Digout

Régie générale et création lumière Jérôme Hardouin

Régie son Matthieu Leclère

Regards extérieurs Anis Mustapha, Antonin Tri Hoang

Production déléguée CDN Normandie-Rouen coproduction Association la neige la nuit, Théâtre auditorium de Poitiers Scène nationale, L’Imagiscène – Centre culturel de Terrasson, OARA Nouvelle-Aquitaine, Le Préau, Centre Dramatique National de Normandie-Vire, la Soufflerie – Rezé soutien Itinéraires d’artiste(s) 2021 – Coopération Nantes-Rennes-Brest-Rouen, Studio Virecourt, Maison Maria Casarès

Durée : 1h15

6 et 7 février 2025

Théâtre de Poche, Hédé-Bazouges (35)13 et 14 février 2025

Théâtre de Corbeil-Essonnes

20 et 21 mars 2025

Théâtre de Cornouaille Scène nationale, Quimper (29)du 4 au 15 mars

Rond-Point, Paris1er au 5 avril 2025

Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine11 avril 2025

Houdremont – Centre culturel de la Courneuve (93)

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !