Dans Koudour, Hatice Özer se fait animatrice de mariage turc, rôle réservé aux hommes dans la communauté turque. Avec trois musiciens de jazz, elle se livre à une puissante et drôle de cérémonie entre texte et musique, qui célèbre l’union des arts et des cultures.

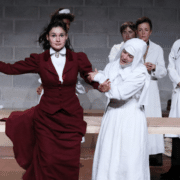

L’adresse directe, le regard malicieux, le geste vif et la robe des grands soirs avec lesquels Hatice Özer ouvre Koudour placent d’emblée celui-ci dans un rapport singulier avec le spectateur et avec les théâtres où elle se produit. Car si nous découvrons pour notre part ce spectacle en extérieur dans le cadre formidable du Moulin de l’Hydre, lors de la 4e édition du festival organisé en ce lieu du bocage normand par Simon Falguières et sa compagnie Le K, c’est habituellement en salles qu’est programmée cette création de la jeune comédienne, autrice et metteuse en scène. Celle-ci n’en est pas à son coup d’essai en matière de jeu avec les codes habituels de la représentation théâtrale. Dans son premier spectacle déjà, Le Chant du père, elle faisait de la scène un usage très personnel. Convoquant auprès d’elle son père ferronnier, poète, chanteur et joueur de saz – le luth oriental –, elle déployait une forme à mi-chemin entre la pièce de témoignage et le rituel. Et c’est de nouveau de ces deux côtés à la fois que Hatice Özer ancre sa recherche pour Koudour. Si elle s’exprime à la première personne, et part clairement une nouvelle fois de son vécu, l’artiste donne ici à son travail une dimension d’emblée nettement plus collective, plus vaste. Plus musicale aussi.

En prenant pour objet d’exploration les cérémonies de mariages turcs auxquelles elle a souvent assisté dans son enfance périgourdine vécue, nous raconte-t-elle en guise d’échauffement, dans la cité de la Borie Basse – « 3 blocs, 4 étages, 302 appartements + 1 mosquée + 1 supérette ambulante + 1 local d’aide aux devoirs + 1 terrain de basket + 1 petite mosquée et son petit minaret », détaille-t-elle avec le sourire de celle qui a fait du chemin depuis et y revient donc en conscience –, elle se livre à une forme de concert-récit capable de faire danser toute une salle de théâtre. Davantage que dans Le Chant du père, où ce dernier ne chantait et jouait de son saz qu’en fin de spectacle, la musique est dans Koudour comme préparée par les mots. Elle survient une fois achevée la présentation de la B.B. (la Borie-Basse, pour les intimes), avec zoom sur le salon familial recouvert de « papier peint fleuri » – Hatice Özer a le goût de ces petits détails qui en disent long du milieu social qu’elle décrit –, en particulier sur un portrait que l’artiste prenait enfant pour celui d’un oncle lointain, mais qui s’avère être celui du grand chanteur turc Neşet Ertaş. La légende entourant cet artiste, surnommé en Turquie « le plus grand des amoureux », est pour la comédienne l’occasion de déployer son verbe nourri autant de son expérience théâtrale que des conteurs et orchestres orientaux, dont elle s’approprie librement la structure en thèmes et variations.

Il est clair déjà que Hatice Özer ne se contente pas de faire acte de transmission d’une culture, mais qu’elle la revisite, qu’elle la transforme à l’aune de ce qu’elle est et de la distance qui la sépare de la génération de ses parents. Koudour tient sa force du choix de l’artiste de ne chercher ni à réduire cet écart ni à l’accentuer, mais à l’habiter pleinement. Cette position autorise la fantaisie et l’humour, un art du décalage que la musique porte autant que le texte. Le choix de trois excellents musiciens de jazz – Antonin Tri Hoang, Matteo Bortone et Benjamin Colin – pour approcher la transe orientale crée une belle étrangeté aux accents tantôt comiques, tantôt poétiques. En matière musicale comme narrative, c’est toutefois Hatice Özer qui tient les rênes de son Koudour, qui n’a de débridé que l’apparence : pour faire entrer le public français dans la transe orientale – aussi revisitée soit-elle –, la petite équipe fait preuve d’une précision qui n’est pas incompatible avec l’improvisation, au contraire. Après avoir raconté comment elle en est venue à apprendre à jouer du davul, le tambour roi de toutes les cérémonies anatoliennes, Hatice Özer joint le geste à parole en se saisissant de l’instrument. La voilà auto-intronisée femme-tambour et chef du tout petit orchestre, qui se la joue dans un premier temps modeste et maladroit avant de dégainer contrebasse, saxophone, clarinette et clavier, et d’ouvrir tout son savoir-faire au répertoire que lui soumet sa cheffe.

En s’emparant du davul, c’est presque un acte subversif que réalise l’artiste, du moins par rapport à la communauté turque de la diaspora qu’elle se met bientôt à décrire en situation de mariage. Consciente que la chose peut ne pas être comprise par la majorité des spectateurs, elle leur livre le minimum d’informations nécessaires à la compréhension de sa démarche. Le tambour, comme tous les autres instruments des musiques de mariages turcs, dit-elle, n’est traditionnellement joué que par des hommes. Autrement dit, « c’est toujours les hommes qui jouent et les femmes qui entrent en transe ». Koudour prend ainsi le large par rapport aux aspects de la tradition dont Hatice et sa génération ne peuvent se satisfaire, tout en développant avec celle-ci une relation puissante. En chantant les morceaux du « plus grand des amoureux » Neşet Ertaş, de la diva Asmahan au destin romanesque, de Zeki Müren, dont l’homosexualité en pays conservateur n’a pas empêché le grand succès, ou encore de Sezen Aksu, considérée comme une pionnière de la musique pop turque, la comédienne dit son goût pour leurs chansons d’un amour dans lequel elle exprime clairement ne pas se reconnaître, notamment parce qu’il est lié à la mort dans l’imaginaire collectif – « koudour » est un verbe qui signifie en romani turcique « mourir d’amour inassouvi ». Essentiellement fait de mimiques et de regards moqueurs qu’elle manie avec autant d’art que son tambour et son récit, le dialogue qu’établit Hatice Özer avec les textes pétris de romantisme des chansons qu’elle interprète est critique, mais jamais violent.

Il y a même dans cet échange une évidente tendresse, qui prolonge celle que l’artiste manifestait pour son père dans son précédent spectacle. Tout en jetant un regard teinté de féminisme sur les différentes formes du « koudour », qu’elle détaille au fil de la pièce en variant sans cesse l’équilibre qui tient ensemble toutes les composantes de sa création hybride, la comédienne et metteuse en scène célèbre la beauté des chansons qu’elle reprend et celle des femmes qu’elles font danser. Le moment qu’elle consacre à la figure de Fadimé illustre bien la profondeur et la complexité du rapport qu’entretient Hatice Özer avec les matériaux qu’elle convoque. En décrivant sur le mode motif et variations multiples cette femme de 60 ans, vivant depuis 40 ans à la Borie Basse et mariée depuis autant d’années « sans aucune relation extraconjugale », présente à tous les mariages où elle finit invariablement en transe comme s’il s’agissait de sa propre cérémonie, Hatice Özer lui donne une place qu’elle n’a nulle part ailleurs. En installant Fadimé et ses bijoux scintillants au cœur des théâtres, Koudour déplace autant ces derniers qu’elle transforme les mariages turcs. Ce double bousculement est la source d’une joie que décuple la présence à chaque représentation de musiciens locaux issus de la diaspora turque, qui viennent rejoindre l’équipe dans leur intense invitation à la danse.

Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr

Koudour

Écriture et mise en scène Hatice Özer

Avec les textes de Yunus Emre, Djalāl ad-Dīn Rûmî, Morsi Djamil Aziz

Direction musicale Antonin Tri Hoang

Avec les compositions de Erik Satie, Neşet Ertaş, Sezen Aksu

Avec Hatice Özer (jeu, chant, davul), Antonin Tri Hoang (arrangement, composition, claviers, saxophone, clarinette, zurna, jeu), Matteo Bortone (contrebasse, voix), Benjamin Colin (percussions, voix, jeu)

Création costumes Alejandra García

Régie son Lucas Magnat

Création lumière Lola Delelo

Régie générale lumière Lola Delelo, en alternance avec Ludwig ElouardProduction Compagnie La neige la nuit

Production déléguée CDN de Normandie – Rouen

Avec le soutien de la Hutte – Festival RemueCe projet est lauréat 2023 du Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) et financé par la région Île-de-France.

Durée : 1h40

Vu en septembre 2025 au Moulin de l’Hydre, Saint-Pierre-d’Entremont

Saison culturelle de l’Ernée

le 17 octobreL’Avant Seine / Théâtre de Colombes

le 3 décembreMC93, Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny

du 17 au 19 décembreThéâtre de La Renaissance, Oullins

les 24 et 25 mars 2026La Machinerie – Théâtre de Vénissieux, Scène conventionnée d’intérêt national art & création

les 26 et 27 marsLe Pavillon, Romainville

le 7 mai

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !