Pour leur 31e édition, qui se tenait du 21 au 26 août, les Rencontres Internationales de la Mousson d’été ont témoigné, à travers une sélection de textes théâtraux, d’une forte inquiétude face à un présent catastrophique. Revisité de toutes sortes de manières pour dire la perte et la quête de sens, le drame familial fut un invité d’honneur de ce cru 2025. Des pièces plus singulières, dont plusieurs tendent vers le cabaret, ont aussi créé la surprise et suscité la réflexion.

Lorsque nous arrivons à l’Abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle, le 24 août dernier, cet écrin du XVIIIe siècle a déjà été le théâtre de la moitié des mises en espace de la 31e édition des Rencontres Internationales de la Mousson d’été. Se joindre à la petite communauté éphémère composée de l’équipe permanente de ce festival dirigé par Véronique Bellegarde, de la troupe d’acteurs de l’année, des auteurs des pièces sélectionnées par un comité de lecture actif à l’année, de leurs traducteurs et metteurs en scène, des professeurs et des élèves de l’Université d’été, qui fait depuis longtemps partie intégrante de la manifestation, ainsi que des spectateurs est toujours une expérience particulière. En écoutant ces personnes de langues, d’origines et de métiers très variés débattre de la Mousson en cours, sa nature et son charme très particulier nous séduisent d’emblée. Par exemple, il n’y a guère besoin d’arpenter longtemps les couloirs de l’abbaye ou les bords de la Moselle pour constater qu’à la Mousson d’été, davantage que dans bien d’autres rendez-vous théâtraux, la parole, les débats et les rêves que suscitent les pièces présentées pendant une semaine sont aussi riches et importants que les oeuvres elles-mêmes.

Le fait que l’essentiel du festival ne soit pas composé de spectacles, mais de mises en espace conçues à une vitesse éclair – en seulement trois services de répétition –, est certainement pour beaucoup dans la profusion d’échanges et de réflexions qui fusent sans discontinuer dans les interstices de la programmation. Présentés ici à l’os, les textes stimulent l’imaginaire des spectateurs comme le font rarement des formes abouties : on s’interroge sur leur potentiel scénique, on se questionne sur les personnes et les lieux susceptibles de leur donner vie et, bien sûr, sur le sens et la nécessité de l’arrivée d’une pièce dans le paysage théâtral français. En butinant parmi ces discussions animées qui ne cessent guère du petit-déjeuner, que l’équipe et les stagiaires prennent en commun, jusqu’au DJ set, qui clôt chaque journée bien remplie, on perçoit ainsi quelques lignes, quelques couleurs du cru que nous prenons en cours. Sans surprise, les reflets qu’il offre de l’époque ne sont guère réjouissants.

Faire face aux fantômes du passé

L’anxiété des auteurs face aux catastrophes multiples de notre temps s’est notamment manifestée en première partie de festival par l’irruption d’une figure du passé qui hante le présent à la faveur de la montée des fascismes. Hitler, car c’est bien de lui qu’il s’agit, fut présent dès l’ouverture de la Mousson d’été avec Nocturne de Marius von Mayenburg. Trois jours après sa lecture captée pour France Culture par Laurence Courtois (nous guetterons sa diffusion sur les ondes), cette pièce traduite par Laurent Muhleisen et mise en espace par Robin Ormond n’avait pas fini d’occuper les conversations. Pour s’en faire une idée, les absents ont plusieurs moyens à disposition : rassembler et recouper des avis différents parmi les personnes qui séjournent à l’abbaye, ou lire l’organe de presse ultra-local, Temporairement Contemporain, rédigé par Arnaud Maïsetti et Laëtitia Guichenu. Dans ce texte qui campe une fratrie déchirée au moment de la mort du père, un tableau signé « A. Hitler » interroge, selon Robin Ormond, la manière dont « une mémoire collective s’incruste dans les récits familiaux, comment elle se transmet malgré nous, comment elle se tord, se recompose, se nie ou se monnaye ».

Cet auteur largement réputé en France – il y est l’un des dramaturges allemands contemporains les plus montés –, mais qui fait sa première apparition à Pont-à-Mousson, n’a pas été le seul à brandir l’épouvantail du nazisme en début de festival : le Flamand Bruno Mistiaen, pour sa part très peu connu sous nos latitudes, s’en est également chargé avec sa pièce Le Papa, la maman et le nazi traduite par Sofiane Boussahel. Là aussi, c’est dans les fractures d’une famille d’aujourd’hui que s’engouffrent les théories nazies. L’ombre d’un « passé qui ne passe pas » plane donc sur la Mousson lorsque nous nous plongeons dans son bain mêlant des écritures très diverses venues de nombreux pays, témoignant ainsi de réalités sociales, politiques et théâtrales différentes. Si, dans la seconde partie du festival, les heures noires de l’Histoire qui ont surgi dans la première ne sont plus à l’ordre du jour, nombreuses sont les pièces témoignant d’un rapport inquiet au passé autant qu’au présent. Les deux se rencontrent ou s’affrontent régulièrement au sein de pièces familiales dont les formes très variées reflètent la diversité des écritures théâtrales actuelles, en particulier la cohabitation de dramaturgies classiques avec des formes plus déconstruites.

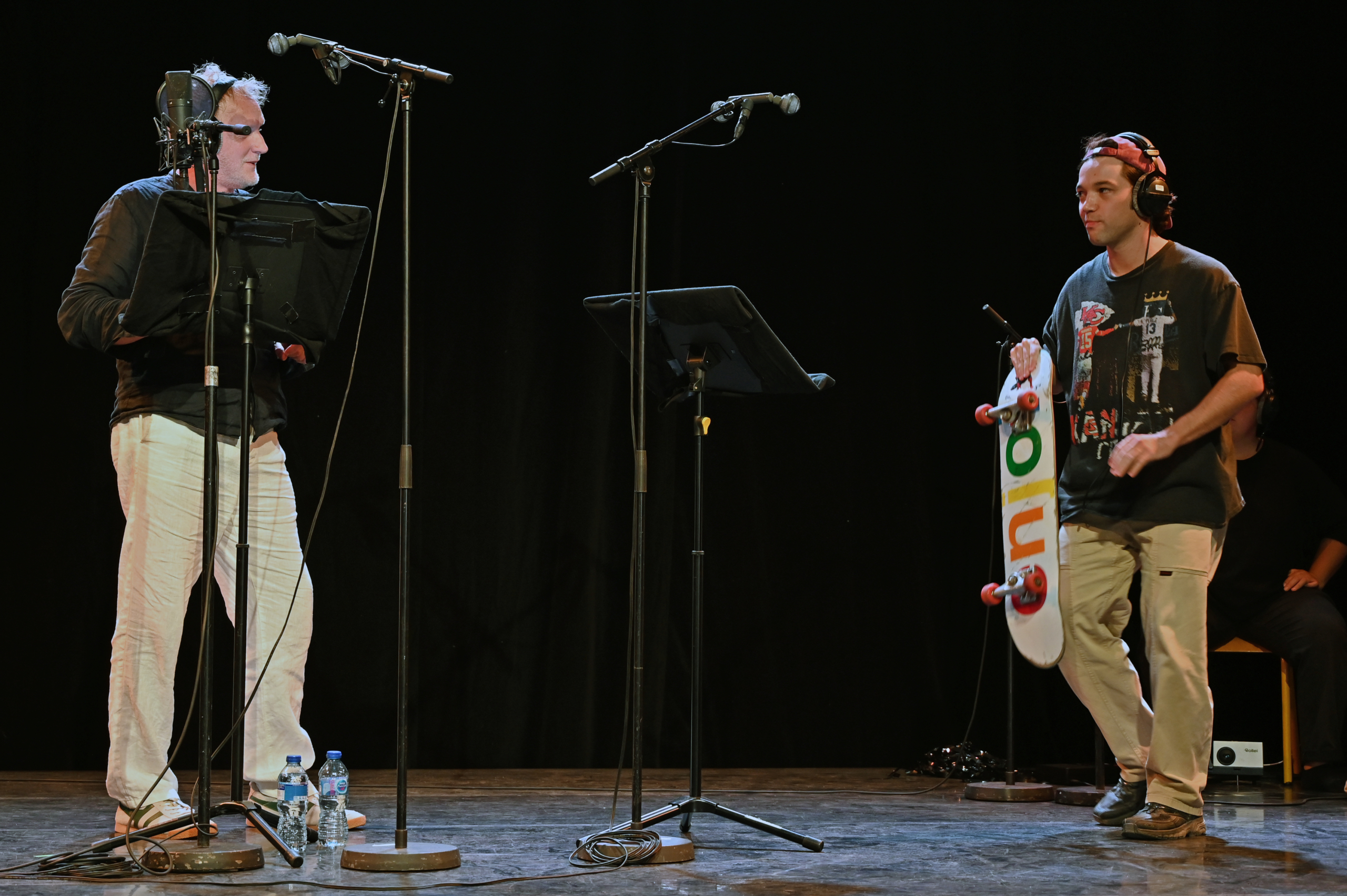

Avec Tierra, traduite par Philippe Koscheleff, elle aussi captée par Laurence Courtois pour France Culture, l’auteur uruguayen Sergio Blanco ouvre avec son brio autofictif bien connu de la Mousson – plusieurs de ses textes y ont déjà été mis en espace – une série de pièces centrées sur un dialogue intergénérationnel. Christophe Brault, l’un des comédiens les plus fidèles à la Mousson – avec Charlie Nelson, Julie Pilod, Éric Berger ou encore Alexiane Torres –, pose les codes de la lecture, de loin la plus brechtienne de celles auxquelles nous avons assisté. Après avoir invité les membres du public à bien éteindre leur téléphone portable, il se présente : « Je suis Christophe Brault et je vais interpréter le personnage de Sergio Blanco qui a écrit ce spectacle ». Les autres acteurs font de même et endossent les rôles d’anciens élèves de Liliana, la défunte mère de Sergio, qui était professeure de littérature. En jouant constamment de la porosité entre le réel et le théâtre et ses conventions, la pièce donne finement à voir la capacité de celui-ci à faire revenir les morts parmi les vivants et à entretenir ainsi une relation forte entre passé et présent. Le jeu de l’auteur avec le « pacte de mensonge » qui fonde pour lui l’autofiction, comme il l’explique dans un entretien, dynamise avec bonheur l’exercice délicat de la mise en espace. S’il s’agit essentiellement pour Sergio Blanco de rendre hommage à sa mère, il revendique aussi une dimension politique : « Dans un monde où la fonction des enseignants est ouvertement remise en cause et précarisée, Tierra défend l’idée qu’un prof peut laisser une trace profonde et belle chez ses élèves ». Voilà de quoi alimenter de passionnantes palabres.

Le tour du monde par le drame familial

Wittenoom est, elle aussi, un hommage à la mère, totalement fictive celle-ci. Dans cette pièce de l’Australienne Mary Anne Butler, traduite de l’anglais par Dominique Hollier et Adélaïde Pralon avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, et mise en espace par Matthieu Cruciani, une fille et sa mère sur le point de mourir d’une « forme rare et extrêmement virulente du mésothéliome, cancer du poumon causé par l’amiante bleue » se livrent à des allers-retours entre leur passé à Wittenoom, dans la région reculée de Pilbara, en Australie-Occidentale, et leur présent dans un hôpital. En plus de faire voyager les actrices (ici, les excellentes Astrid Bayiha et Flore Lefebvre des Noëttes) et leurs spectateurs sur une durée de trente ans, l’autrice se plaît à organiser la rencontre entre des registres d’écriture très éloignés. Poétique et lyrique dans les moments de monologue, le verbe se fait oral et familier lorsque les deux femmes se laissent aller à leurs souvenirs liés à la mine. Nourrie par un travail de recherche, que l’autrice a expliqué en personne lors d’une riche rencontre en bord de Moselle, sans pour autant présenter une facture documentaire, Wittenoom dresse entre les époques des ponts sans lesquels l’avenir ne saurait être envisagé. Comme Tierra, le théâtre est donc ici investi de la mission de préserver des traces d’un passé et d’acter un héritage. Il offre aussi une dignité à des anonymes victimes d’une forme d’exploitation ancienne, mais dont les déclinaisons actuelles ne sont guère difficiles à identifier. Si le mélange des registres de langage paraît par moments quelque peu artificiel, la réalité très éloignée de la nôtre dont témoigne l’autrice dans cette pièce nous parvient bien mieux que certains autres drames familiaux ancrés dans des contextes qui nous sont familiers, parfois trop.

Ainsi de Et dire que j’ai ton sang dans mes veines du Français Clément Piednoel Duval, sorti diplômé en 2021 de l’École du Nord en tant qu’auteur dramatique, qui ne se contente pas d’emprunter une voie théâtrale bien connue, mais en arpente plusieurs à la fois sans parvenir à s’y frayer un chemin personnel. Dans cette pièce, dont la lecture a été dirigée par l’auteur lui-même, l’influence de Jean-Luc Lagarce saute aux yeux : un jeune homme qui ne correspond pas à la vision qu’ont ses parents de la masculinité revient au domicile familial pour tenter de comprendre ce qui s’y est joué. La famille parfaitement archétypale appartenant au monde rural, il y a aussi dans ce texte un côté Tom à la ferme de l’auteur québécois Michel Marc Bouchard, popularisée par le film de Xavier Dolan. Le tout dans la veine autofictive, sans le talent ni l’inventivité de Sergio Blanco. La jeune autrice française Pomme Ferron, lauréate, comme Clément Piednoel Duval, de l’aide à la création d’ARTCENA, explore avec davantage de clarté et de caractère l’idée de la vengeance en terrain familial dans Je pourrais bien tenir un fusil. Porté par Alexiane Torrès et Valérie Bauchau, ce texte court, qui rassemble une fille et sa mère à la faveur du déménagement de celle-ci, s’inscrit dans la veine très fertile ces temps-ci des œuvres de dénonciation des violences sexistes et sexuelles et de la domination masculine. La pièce aurait sans doute gagné à un positionnement plus net de l’autrice entre une expression crue et explicite et une poétique plus allusive. La qualité très rythmique et économe de l’écriture permet toutefois à celle-ci de parcourir avec élégance les sentiers balisés du drame familial qu’elle sillonne. Marc-Antoine Cyr, auteur québécois installé en France, fait, quant à lui, dans Les pluies battantes, le pari du théâtre dans le théâtre pour traiter des relations parents-enfants : deux actrices découvrent ensemble une pièce dont les héroïnes sont une mère préoccupée par la disparition de son fils et son amie. En plus d’être difficile à appréhender dans une mise en espace, la structure complexe de la pièce apporte peu au sens que celle-ci semble chercher à dessiner quant à la perte du lien et à la crainte du futur.

Des curiosités et des cabarets

Rares furent dans cette Mousson – du moins dans sa seconde mi-temps – les écritures se déployant à distance de modèle ou de tendances connues. L’étrangeté de la pièce Il y a longtemps que je ne chantais plus pour personne de la Polonaise Malina Prześluga, traduite par Agnieszka Zgieb avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, s’est manifestée de façon d’autant plus flagrante. Si le texte arbore à première vue une facture typiquement post-dramatique proche de celle qu’emploient Marc-Antoine Cyr et Sergio Blanco – les quatre voix qui échangent des platitudes sont d’abord attribuées à « la femme qui joue » ou à « l’homme qui joue » Jacek, Paulina, Sara et Anna –, on s’approche au mitan de la pièce d’un théâtre de situation pour entrer enfin dans un univers de légende régi par une entité désignée comme l’« Esprit Ancien Pereplut ». La grande complexité de cette partition faite de glissements successifs d’une théâtralité à une autre, la bizarrerie de cette pièce « mutante » sur le fond autant que sur la forme est évidemment impossible à appréhender dans sa totalité par une mise en espace. Le défi méritait toutefois d’être relevé. Dirigée par Véronique Bellegarde, la lecture a livré aux spectateurs une énigme fort éloignée des secrets croisés jusque-là dans toutes les histoires de familles déballées à la Mousson. Une autre pièce fait figure de cavalier seul dans le micro-paysage de ce cru 2025 : La Splendeur de l’Australien Angus Cerini, traduite par Dominique Hollier comme l’avait été L’Arbre à sang du même auteur, découverte lors de la Mousson d’été 2021, puis mise en scène par Tommy Milliot. Écrit bien avant L’Arbre à sang et Wonnangatta, mise en scène en 2025 par Jacques Vincey, ce monologue d’un homme en colère sans qu’on en sache la raison complète notre connaissance en France d’une œuvre singulière, à la violence toujours doublée d’un humour dévastateur. Ce dernier aspect de l’écriture de l’Australien, ainsi que sa nature avant tout musicale et rythmique, ont visiblement échappé à la metteuse en scène Chloé Dabert et au comédien Vincent Dissez.

La rencontre entre textes et artistes n’advient pas toujours à la Mousson, et cela fait partie du jeu. Lorsqu’elle opère, la magie est d’autant plus grande. Les « lectures-cabarets » qui furent l’un des axes de programmation de l’année ont offert de beaux exemples de ces heureuses rencontres. Très peu connue en France alors qu’elle est considérée au Québec comme majeure, l’écriture d’Étienne Lepage fut l’une des heureuses découvertes de l’édition. Mise en espace par Aurélie Van Den Daele, sa pièce Trop humains, faite d’une série de monologues pétris d’humour noir, est apparue comme une matière formidable pour les acteurs, accompagnés par Hervé Legeay – le musicien attitré de la Mousson, avec Philippe Thibault. Les dérives du capitalisme en prennent pour leur grade à travers les atrocités et les folies proférées par différentes victimes plus ou moins consentantes du système. Dans une autre « lecture-cabaret », GRRRL de l’Espagnole Sara García Pereda, c’est au tour des féministes opportunistes et de pacotille d’être la cible de brèves scènes au comique débridé, au centre desquelles trône une batteuse au caractère bien trempé. Avec la grande liberté qu’elles laissent à celles et ceux qui s’en emparent, ces écritures fragmentaires – d’où le rapprochement avec la mode du cabaret – résonnent particulièrement avec l’époque. Derrière leur légèreté apparente, se révèle une puissante charge critique qui bouscule l’exercice de la mise en espace en appelant avec force le jeu, l’incarnation. C’est donc telle une jeune fille rebelle que la 31e Mousson d’été s’achève.

Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !