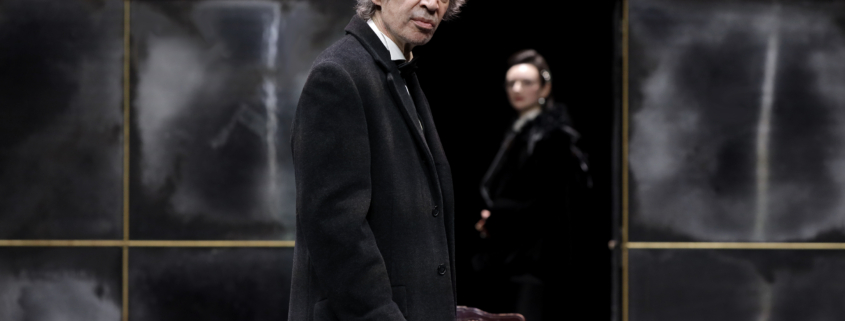

Avec Éric Elmosnino dans le rôle-titre et Mélodie Richard dans celui de Célimène, le metteur en scène Georges Lavaudant signe une version tout en maîtrise et en équilibres de l’une des plus fameuses pièces de Molière.

Lorsque le rideau se lève, l’effet a quelque chose de saisissant. Au centre du plateau du Théâtre Jean-Claude Carrière du Domaine d’O de Montpellier, où Le Misanthrope de Georges Lavaudant a vu le jour, trône un immense mur de miroirs tout en longueur. À y regarder de plus près, chacun comporte des tâches d’oxydation, symboles de leur grand âge, et peut-être du Grand Siècle où la pièce de Molière est née, mais aussi, sans doute, de l’usure dont ils sont la victime à force d’avoir été utilisés par des individus qui n’ont cessé, et ne cesseront, de s’y contempler. Sur le sol sombre qui l’entoure, se détachent de grossières particules blanches, tout à la fois micro-allégories, à coup d’hypothèse neigeuse, de la froideur qui règne dans l’antre d’Alceste et scories, sous la forme de confettis, d’une fête qui n’en finit plus de se donner, ou de fêtes qui se répèteraient à l’infini. Avec les élégantes tenues de soirée en noir et blanc dont ils sont tous parés, magnifiques robes longues pour les femmes et seyants costumes trois pièces pour les hommes, les personnages accréditent la seconde vision, celle d’une petite sauterie d’aristocrates qui n’ont rien de mieux à faire que d’être entre eux – « Moi, pourvu que je puisse être au petit couché, / Je n’ai point d’autre affaire, où je sois attaché », avoue d’ailleurs Clitandre à la scène 4 de l’acte II – et de passer leur temps, alors, à s’entre-dévorer.

À travers cette majestueuse scénographie et ces beaux costumes de Jean-Pierre Vergier, Georges Lavaudant pose le double cadre de son Misanthrope, savante hybridation d’un petit cénacle qui, sous ses dehors précieux, pue l’entre-soi vénéneux et d’un théâtre non pas d’ombres, mais de reflets, où les personnages sont plus préoccupés par leur apparence, et l’image qu’ils sont capables de renvoyer, que par l’existence d’autrui, qui ne leur sert, tel un mètre étalon, qu’à se jauger pour évaluer leur place dans la société. À observer ce bal masqué peu ragoûtant, on ne comprend alors que trop qu’Alceste veuille, dès la première scène, ou bien tout faire dérailler, ou bien mettre les voiles – « Je n’y puis plus tenir, j’enrage, et mon dessein / Est de rompre en visière à tout le genre humain », lance-t-il au modéré Philinte. Tandis qu’il met déjà ses menaces à exécution en éreintant, de façon magistrale, le fameux sonnet d’Oronte, ce qui lui vaudra, plus tard, moult ennuis, l’homme est retenu en ces lieux par l’amour qu’il porte à la belle Célimène. Oui, mais voilà, alors qu’il aurait pu jeter son dévolu sur la discrète Éliante ou l’austère Arsinoé, a priori plus compatibles avec son caractère peu enclin aux jeux de la cour, c’est pour la plus coquette du lot que son coeur s’est mis à battre. Car, sous ses allures de femme libre, Célimène est façonnée par le carcan social où elle évolue, indécise de coeur et d’esprit, et contrainte de flatter les uns, et surtout de torpiller, en douce, les autres, pour le plus grand bonheur, notamment, des deux petits marquis, Acaste et Clitandre – ce qui lui vaudra, plus tard, à elle aussi, moult ennuis.

Cette incursion, plus complexe qu’il n’y paraît, dans le répertoire français du XVIIe siècle, à laquelle il s’est longtemps refusé, lui préférant Brecht ou Shakespeare, Georges Lavaudant la mène à pas intelligemment prudents. Ayant bien compris que la mécanique de Molière se suffit à elle-même, il ne la surcharge d’aucune intention superflue ou révolutionnaire, mais la donne simplement à entendre en veillant à mettre en lumière son ambivalence. Loin, comme certains ont pu le faire par le passé, de tenter de grossir ses traits comiques, il les laisse simplement advenir au rythme du texte, à travers les saillies toujours bien senties d’Alceste, le personnage intrinsèquement ridicule d’Oronte ou le pas de deux obséquieux à souhait de la paire de marquis. Cette finesse, alimentée par une belle modestie, permet à l’autre face du Misanthrope d’apparaître, celle, plus sombre et plus sociale, qui voit un homme acculé à la rage et au désespoir par un monde de faux-semblants où tout n’est, en définitive, qu’affaire de sables mouvants, où, en un tour de langue, tout peut, y compris l’amour, se dérober. À l’avenant, le metteur en scène, qui reconnaît volontiers ne pas en être expert, ne cherche ni à faire ronfler ni à maltraiter les alexandrins, mais se sert de leur rythme – le plus proche, rappelons-le, du langage parlé – pour y dénicher, malgré la rime et la forme versifiée, un certain naturel.

Pour tenir ce savant équilibre qui impose de dompter la langue, sans pour autant la tordre, Georges Lavaudant peut compter sur le talent d’Éric Elmosnino. Impeccable Alceste, le comédien réussit, de bout en bout, à camper un misanthrope en clair-obscur, déterminé dans sa quête, mais pas totalement désespéré, furieux contre la majorité, mais doux avec celle qu’il aime, désireux de s’extraire du jeu, mais condamné, pour cela, à emprunter le chemin de la distinction, dont les mauvais esprits pourront dire qu’elle relève, elle aussi, d’une forme de coquetterie. À ses côtés, si Aurélien Recoing s’avère drolatique dans le personnage ampoulé d’Oronte, les autres membres de la distribution paraissent un peu plus en retrait, à commencer par Mélodie Richard qui, de manière surprenante au vu de son talent, semble encore se chercher dans le rôle d’une Célimène qui peine à trouver sa voie et sa place. Parfois rattrapés par la toute-puissance d’une langue qui leur impose, alors, sa loi, ses camarades de jeu ne donnaient pas toujours, eux non plus, lors des représentations montpelliéraines, suffisamment de caractère aux personnages qu’ils incarnent. Toutes et tous ont sans doute besoin encore d’un peu de pratique pour éviter au spectacle d’accuser quelques baisses de régime et lui permettre d’être, de façon constante, au niveau des deux actes qui l’ouvre et le clôture. Car il y a fort à parier qu’un tigre se cache dans le moteur de ce Misanthrope, et qu’il ne demande qu’à rugir, à pleines dents.

Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr

Le Misanthrope

de Molière

Mise en scène Georges Lavaudant

Avec Éric Elmosnino, Astrid Bas, Luc-Antoine Diquéro, Anysia Mabe, François Marthouret, Aurélien Recoing, Mélodie Richard, Thomas Trigeaud, Bernard Vergne, Mathurin Voltz

Dramaturgie Daniel Loayza

Scénographie et costumes Jean-Pierre Vergier

Assistante costumes Siegrid Petit-Imbert

Maquillage, coiffure, perruques Sylvie Cailler, Jocelyne Milazzo

Création lumière Georges Lavaudant, Cristobal Castillo-Mora

Création son Jean-Louis Imbert

Assistante à la mise en scène Fani Carenco

Régie maquillage, coiffure, perruques Nathalie Damville

Régie générale Nicolas Natarianni

Production LG théâtre ; Cité européenne du théâtre, Domaine d’O, Montpellier

Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

Avec le soutien du Colombier/Cie Langajà Groupement, de la MC93 et de l’Odéon – théâtre de l’EuropeLa compagnie LG théâtre est conventionnée par le ministère de la Culture.

Durée : 2h

Vu en janvier 2025 au Domaine d’O, Montpellier

Athénée – Théâtre Louis-Jouvet, Paris

du 14 au 25 janvier 2026Maison des Arts du Léman, Thonon-les-Bains

les 30 et 31 janvier

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !