Photo Monika Rittershaus

Jouées à la suite dans une mise en scène de Dmitri Tcherniakov, les deux Iphigénie de Gluck ouvrent le Festival d’Aix-en-Provence 2024 et forment un ensemble ambitieux, solidement pensé, mais qui s’avère long et un peu trop poussif pour pleinement captiver.

Écrites à cinq ans d’intervalle, Iphigénie en Aulide (1774) et Iphigénie en Tauride (1779) n’ont pas été conçues par leur compositeur, Christoph Willibald Gluck, pour être jouées ensemble. Mais, aux yeux de Dmitri Tcherniakov, il n’est pas pensable de les envisager autrement que comme un tout. « Les occasions de combiner ces deux opéras en une soirée sont encore trop rares ; il semble pourtant que ce soit la seule façon de les mettre en scène aujourd’hui : après tout, Iphigénie en Tauride séparée du premier opéra s’appauvrit et ne peut être pleinement comprise et ressentie », assure-t-il. Ainsi, les deux opus, quelque peu élagués, sont donnés à la suite, chacun sans pause, mais séparés par un long entracte d’1h30. L’expérience est copieuse et peu commune. Pierre Audi, le directeur du Festival d’Aix-en-Provence, qui s’était lui-même autrefois illustré dans cette entreprise, a décidé de programmer ce diptyque au Grand Théâtre de Provence. Il l’a confié au metteur en scène russe dont la lecture cherche d’emblée, et à raison, la cohésion et l’unité.

Alors que les deux rôles-titres sont écrits pour des tessitures vocales différentes, c’est, dans la version proposée, la même chanteuse qui les endosse. Avec talent et sans se ménager, Corinne Winters en livre une incarnation aussi endurante que poignante. Voix vibrante, large et puissante, nettement plus affirmée dans le haut du registre, jeu contenu d’une belle intensité, elle relève le défi de dérouler plus d’une vingtaine d’années d’existence de son personnage, dont l’odieux et sanglant sacrifice est représenté dès l’ouverture à la faveur d’un cauchemar d’Agamemnon. En Aulide, son Iphigénie affiche les traits adolescents d’une « garçonne » un peu sauvage, passablement rétive et révoltée. Sauvée in extremis par la déesse Artémis, dont elle devient la prêtresse en Tauride, elle réapparaît comme une femme prématurément vieille, les cheveux grisonnants, vouée à la solitude. À table ou alitée, faisant des incantations ou contemplant d’anciennes photographies rangées dans un inusable carton, elle est bientôt rejointe par une communauté de réfugiés soudés.

Entre les deux pièces, la guerre de Troie a éclaté. Celle-ci n’est pas montrée, seulement préfigurée lorsque, de manière furtive et distanciée, Oreste gamin joue sur la table de la salle à manger avec des soldats en plastique, ou plus explicitement évoquée lorsque s’égrène sur le rideau de scène son dramatique bilan de morts et de mutilés. Pour Tcherniakov, qui s’attache à montrer les enjeux psychologiques et les ravages traumatiques causés par le conflit, cet épisode est le cœur du propos. Il opère d’ailleurs comme un point de bascule entre les deux œuvres : la première baigne, malgré sa gravité, dans une lumière solaire et dans l’allégresse propre aux réjouissances d’un mariage qui, peu consenti, s’apparente à une mascarade, tandis que la seconde, plongée dans un crépuscule de deuil, suinte d’une âpre violence. Iphigénie passe de du statut de victime à celui de bourreau ; elle a certes survécu, mais elle a tout perdu : son père Agamemnon, incarné par Russell Braun, sa mère Clytemnestre, campé par Véronique Gens, grande tragédienne au style toujours très distingué, son fiancé, le très impulsif Achille, que le ténor Alasdair Kent, à l’aigu sûr et d’une éclatante clarté, défend très aisément, avec une juvénilité physique et une fraîcheur vocale bien assumées, si bien qu’il est l’heureuse révélation de la soirée. Plus tard, Oreste et Pylade débarquent en terres barbares, les pieds et mains liés. Formant un duo plein d’un engagement et d’une ardeur assez mal contrôlés, Florian Sempey a tendance à exagérément appuyer ses solides moyens tandis que Stanislas de Barbeyrac gratifie d’un chant plus nuancé, mais un peu trop prosaïque pour émouvoir.

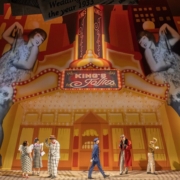

Le choix d’un décor quasi unique s’est imposé. Tout se passe dans la demeure familiale des Atrides. Ses membres évoluent de manière un peu étriquée entre des cloisons en fin tulle transparent, dont il ne reste ensuite que l’armature nue et désolée, donnant au lieu l’allure d’une cage ou d’une prison. Comme souvent chez Tcherniakov, l’action se situe à hauteur d’hommes et de femmes. Observée dans leur quotidien domestique, une bonne société de bourgeois patentés défile de la chambre au séjour, en proie à la dévastation et à la brutalité. Le metteur en scène, qui, à l’opéra, n’est pas avare en lectures souvent passionnantes, voire dérangeantes, signe avec Iphigénie un spectacle qui, de loin, n’est pas son plus inspiré. Le travail présenté est beau, propre, intelligent, signifiant, mais manque clairement d’idées. Bien sûr, on retrouve et apprécie les qualités inhérentes à son geste d’analyste de textes et de directeur d’acteurs, mais la proposition reste assez plate, sommaire et ne tient pas sur la longueur. Elle donne même l’impression de s’empêtrer à mesure que le spectacle avance, d’abandonner l’affaire, ou bien de tenter de compenser en dessinant les choses à trop gros traits. Dans la fosse, en revanche, la tension dramatique demeure constante. Emmanuelle Haïm aborde pour la première fois l’œuvre de Gluck, dont l’écriture noble et pure se veut au plus près des émotions. Elle dirige les chœurs et l’orchestre de son propre ensemble, Le Concert d’Astrée, avec toute la tonicité, la vivacité et la théâtralité qu’on lui connaît. Une énergie furieuse et une puissante expressivité sonnant parfois presque trop généreusement, mais pas au détriment de la sensibilité.

Christophe Candoni – www.sceneweb.fr

Iphigénie en Aulide

Tragédie-opéra en trois actes

Livret de Marie François-Louis Gand Le Bland dit Bailli Du Roullet, d’après les tragédies Iphigénie à Aulis d’Euripide (405 av. J.-C.) et Iphigénie de Jean Racine (1674)

Création le 19 avril 1774 à l’Académie royale de musique (salle des Tuileries), ParisIphigénie en Tauride

Tragédie mise en musique en quatre actes

Livret de Nicolas-François Guillard, d’après les tragédies Iphigénie en Tauride d’Euripide (414–412 av. J.-C.) et de Claude Guimond de la Touche (1757)

Création le 18 mai 1779 à l’Académie royale de musique (salle des Tuileries), ParisDirection musicale Emmanuelle Haïm

Mise en scène, scénographie Dmitri Tcherniakov

Avec Corinne Winters, Russell Braun, Véronique Gens, Alasdair Kent, Florian Sempey, Stanislas de Barbeyrac, Alexandre Duhamel, Nicolas Cavallier, Soula Parassidis, Lukáš Zeman, Tomasz Kumięga

Chœur et orchestre Le Concert d’Astrée

Costumes Elena Zaytseva

Lumière Gleb FilshtinskyNouvelle production du Festival d’Aix-en Provence

Coproduction Greek National Opera, Opéra National de ParisDurée : 1h45 / entracte 1h30 / 2h

Festival d’Aix-en-Provence 2024

Grand Théâtre de Provence

les 3, 5, 8, 11 et 16 juilletDiffusion sur France Musique le 7 juillet et sur Arte.tv le 11 juillet

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !