Avec Wanderer, une larme échappée des fleuves afghans de l’artiste Abdul Haq Haqjoo, le Théâtre de la Criée accueille une épopée autobiographique aussi importante par son propos que par sa genèse et ses alentours.

17 avril, après-midi, Théâtre de la Criée. Dans la salle Ouranos du Centre dramatique national, toute l’équipe de Wanderer est au travail. La première de ce spectacle écrit, mis en scène et interprété par le comédien et marionnettiste Abdul Haq Haqjoo est dans une poignée de jours. Sur scène, les deux artistes afghans Abdul Haq Haqjoo et Farhad Yaqubi – ce dernier, comédien, assure également la régie vidéo et son au plateau – reprennent place pour continuer des filages de leur création après une courte pause. Dans les gradins, au premier rang, Jeanne Klein et Samaneh Latifi, les deux assistantes à la mise en scène, agissent de concert : l’une prend des notes pendant que l’autre souffle son texte à l’acteur lorsque cela est nécessaire. Un peu plus haut, les deux enseignants-chercheurs Yannick Butel et Louis Dieuzayde – qui co-dirigent la thèse-création d’Abdul Haq Haqjoo – suivent cette répétition, orchestrée avec précision par la dramaturge, conseillère artistique et co-autrice du texte Guilda Chahverdi.

À dire vrai, si l’on a rarement vu un tel aréopage dans une création théâtrale – avec des membres de l’équipe artistique comme technique encore étudiantes ou récemment diplômées, des universitaires suivant au plus près le travail au plateau, une autrice, dramaturge et metteuse en scène accompagnant artistiquement comme administrativement un spectacle créé par un autre artiste –, c’est que toute l’histoire accompagnant la naissance de Wanderer est pour le moins exceptionnelle. De l’articulation de ce seul en scène avec tout un travail de recherche, on parlera avec l’équipe le lendemain matin. Pour l’heure, les échanges portent sur ce qui est en jeu au plateau. Comme le précise Guilda Chahverdi juste avant que la répétition ne reprenne : « Abdul Haq a été obligé de quitter son pays à plusieurs reprises. Il a dû migrer de force trois fois [en 1983, 2001 et 2021, NDLR]. Ces déplacements ont décalé ses propres repères. Il ne sait plus comment regarder, se regarder, vivre sa vie. Mais, en même temps, le fait d’être déplacé lui donne le droit de s’interroger sur la vérité, sur le sens de ces événements dans sa vie. » C’est cette interrogation par le récit de soi que déplie Wanderer. Et ce terme allemand, pouvant désigner le marcheur, le vagabond, l’errant ou l’exilé, est ici à entendre comme une personne dont le cheminement – certes subi – ne cesse de nourrir sa réflexion. Une personne qui parvient à convertir, ne serait-ce qu’en partie, la violence de certaines situations. Pour l’artiste, le spectacle est ainsi une mise en jeu de ses propres cheminements et réflexions sur ce qui l’a façonné et sur ce que la vie l’a amené à remettre en question de ses apprentissages.

Lyrique et subtilement transgressif

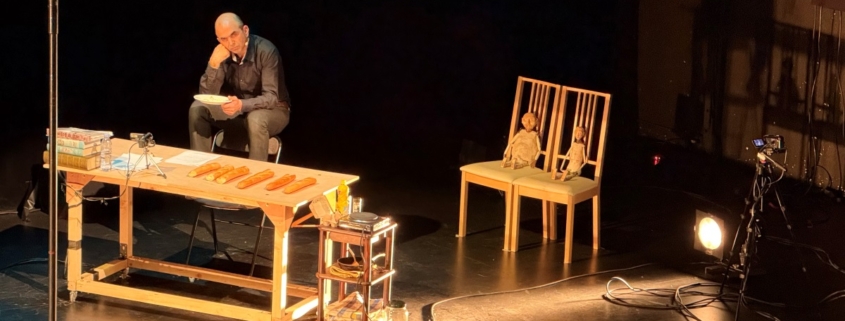

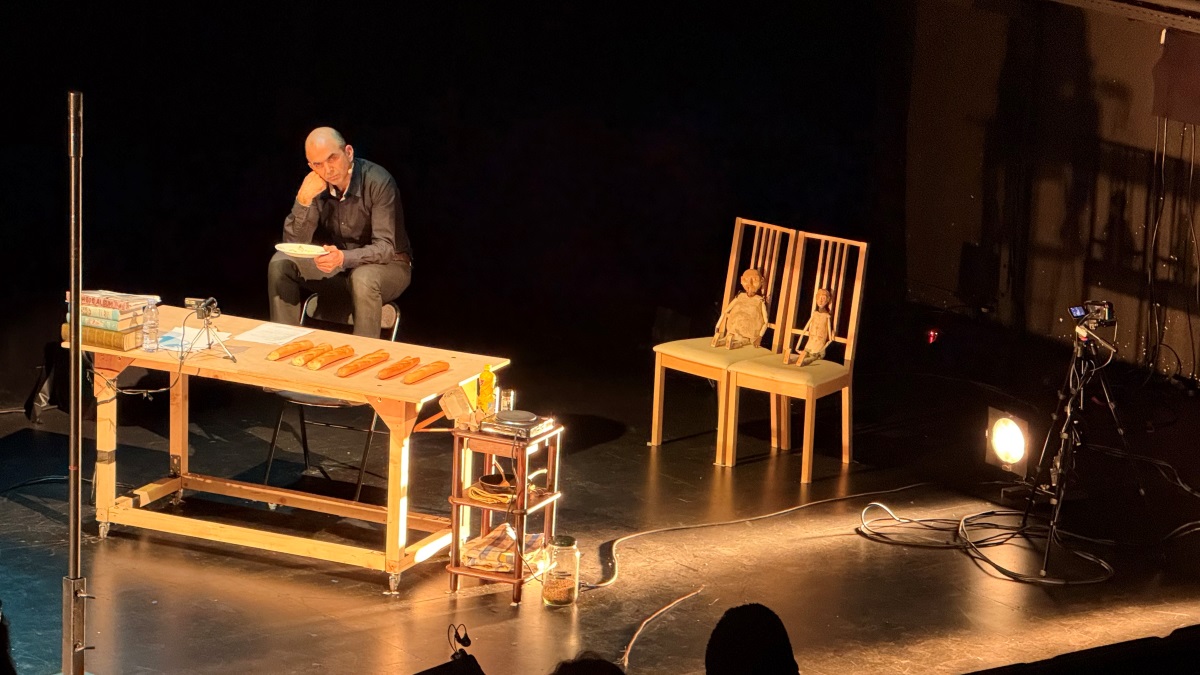

Si la forme est celle du théâtre documentaire, Louis Dieuzayde souligne sa particularité : « C’est une forme documentaire, plutôt du côté du théâtre de témoignage, mais traversée par le souffle de la poésie persane. Il y a une dimension littéraire et une dimension poétique qui ne sont pas courantes dans les formes de théâtre documentaire que l’on voit habituellement. » Dans la séquence de répétition à laquelle nous assistons se trouve réuni tout ce que condensent ces brefs échanges. Sur un plateau modestement occupé par deux tables – l’une, à jardin, pour Farhad Yaqubi, l’autre, à cour, pour Abdul Haq Haqjoo – et un écran en fond de scène, l’on découvre quelques éléments : une traînée de sel métaphorisant un épisode de violence subi par le père d’Abdul Haq Haqjoo, des baguettes de pain – nourriture essentielle symbolisant autant la mère qui le donne que le voyage –, des Khemtshas – longues tiges en prunier utilisées par les mollahs et mowlavis pour « enseigner » le Coran –, et deux petites marionnettes représentant des vieillards.

Passant de l’un à l’autre de ces objets, alternant entre récit donné frontalement face au public en français, citations en persan – notamment d’Hâfez, un poète lyrique persan du XIVe siècle considéré comme le maître du ghazal (poème d’amour) –, manipulation des marionnettes et interprétation d’un autre personnage – comme sa mère, magistralement signifiée avec seulement un foulard et du pain –, Abdul Haq Haqjoo embrasse une multiplicité de modes de jeu, mais aussi d’atmosphères. Et le spectacle de glisser imperceptiblement d’une séquence de théâtre documentaire directe et sans fard à une évocation poétique et beaucoup plus allégorique. En l’espace de quelques scènes, l’on saisit toute la distance et l’auto-analyse que l’artiste déplie dans sa pièce, qu’il s’agisse de la critique ironique et percutante de l’hypocrisie et de la violence des chefs religieux, comme de sa position d’Afghan réfugié en France – et dont les Occidentaux attendent volontiers « le » récit sur les évacuations provoquées par l’arrivée des talibans. Par son propos à la première personne, par le contenu de celui-ci, comme par la présence de certains éléments – un porte Coran devenant ici un support pour du pain –, Wanderer se révèle aussi direct que lyrique, métaphorique que subtilement transgressif.

Une forte mobilisation collective

Parmi toutes les questions qu’aborde le spectacle, c’est notamment celle du choix de l’emploi du « je » que nous évoquons le lendemain matin avec Abdul Haq Haqjoo. L’artiste, que l’on retrouve avec Guilda Chahverdi et Louis Dieuzayde, explique que le théâtre autobiographique, le récit, la forme de récit de vie au théâtre n’existent pas en Afghanistan. « L’emploi du ‘je’ est vu comme arrogant, comme une mise en avant intéressée de la personne. Un acteur sur le plateau ne dit pas ‘je’, il ne parle pas de lui. Il y a une pudeur qui fait qu’il emploiera toujours la troisième personne – même dans la poésie persane. Une autre chose également très forte, c’est l’autorité des pères [dans la famille comme au travail, NDLR]. Celle-ci est écrasante. En principe, l’étudiant se tait, il n’a rien à dire. Notre génération a commencé à casser cette règle : nous donnons notre avis et peu importe que les anciens n’acceptent pas notre parole. » Cette prise de distance radicale avec sa culture d’origine est redoublée par le choix du français. Si ce parti-pris est un sacré défi – Abdul Haq Haqjoo ne le maîtrisant pas encore parfaitement –, il consolide la démarche d’auto-analyse et la distance qu’elle implique. L’adresse étant bouleversée par rapport aux traditions du théâtre afghan, tout le spectacle est infusé par le concept de déplacement lié au personnage du Wanderer.

Déplacement, réparation, émancipation : ce sont des enjeux à mille lieues du misérabilisme que ce spectacle charrie – misérabilisme trop souvent accolé aux personnes exilées, ou dans lequel on les maintient en leur entravant l’accès à une vie normale. Mais, à dire vrai, toute la trajectoire d’Abdul Haq Haqjoo depuis sa fuite d’Afghanistan à la suite de la prise du pouvoir par les talibans le 15 août 2021 déjoue les attendus. Ce qui s’est joué pour l’auteur, metteur en scène et comédien-marionnettiste quadragénaire est le fruit d’une forte mobilisation collective et successive. Comme le racontent Guilda Chahverdi et Louis Dieuzayde, Adbul Haq et Guilda se connaissaient depuis 2006 – cette dernière ayant été son enseignante à la fac de Kaboul, avant de diriger l’Institut français d’Afghanistan de 2010 à 2013. Lors du retour des talibans en 2021, Guilda Chahverdi (co-commissaire de l’exposition Kharmohra – L’Afghanistan au risque de l’art qui s’est tenue au MUCEM en 2019 et 2020) se lance avec la maîtresse de conférences et co-commissaire Agnès Devictor dans des démarches pour aider à l’évacuation d’artistes afghans. À partir de là, d’autres personnes et d’autres structures vont entrer en jeu et unir leurs forces afin de permettre à tous ces artistes débarquant en France d’être considérés comme tels et de pouvoir continuer leur travail. Abdul Haq Haqjoo souhaitant se lancer dans un doctorat, l’artiste – largement confirmé dans son pays d’origine avec sa compagnie de théâtre et de marionnettes Parwana – va, par l’entremise de Yannick Butel et Louis Dieuzayde, cheminer vers une thèse-création.

Suivie à l’Université Aix-Marseille (AMU), soutenue par le programme PAUSE du Collège de France (qui épaule les artistes et chercheur·euses en exil), cette thèse en deux volets, théorique (dirigé par Yannick Butel) et de création (dirigé par Louis Dieuzayde), n’aurait pas pu voir le jour sans des soutiens affirmés. Outre l’engagement du président de l’AMU comme des services administratifs de l’Université, plusieurs opérateurs culturels se sont impliqués : le Théâtre Antoine Vitez d’Aix-en-Provence, la compagnie de Guilda Chahverdi, HdH – Hasards d’Hasards (pour l’accompagnement et la production), et le Théâtre de la Criée. Évident pour la précédente directrice du CDN, Macha Makeïeff, comme pour l’actuel directeur Robin Renucci, ce compagnonnage, comme celui des précités, va voir l’un de ses aboutissements avec la création, ce mercredi 23 avril, de Wanderer, une larme échappée des fleuves afghans. Mais pour ce spectacle – et d’une façon bien singulière –, l’enjeu « que ça marche » (dixit Louis Dieuzayde) est essentiel. Essentiel pour la suite de la vie d’Abdul Haq Haqjoo, évidemment ; mais essentiel, également, car on ne peut que souhaiter à ce propos, à ce travail, de sillonner les théâtres, tant il interpelle par sa puissance teintée d’humilité. Comme le précise Abdul Haq Haqjoo, la figure du Wanderer est de l’ordre pour lui « de la réparation. À certains moments en scène, une émotion me vient qui est importante à vivre. Ça me réapprend qui je suis. Et le paradoxe, aussi, c’est que ce travail me permet de renforcer les liens avec les gens que j’aime, avec les gens qui me sont proches et qui sont aujourd’hui très loin – et que peut-être je ne reverrai plus. Peut-être qu’un jour, je serai fatigué de devoir recommencer à chaque fois une nouvelle vie, mais actuellement, chaque nouveau commencement m’offre un nouveau monde ».

caroline châtelet – www.sceneweb.fr

Wanderer, une larme échappée des fleuves afghans

Texte, mise en scène et interprétation Abdul Haq Haqjoo

Collaboration artistique et dramaturgique Guilda Chahverdi

Assistantes à la mise en scène Jeanne Klein, Samaneh Latifi

Régie vidéo et son au plateau et fabrication des marionnettes Farhad Yaqubi

Conseils fabrication marionnettes Théâtre Désaccordé

Scénographie Louise Miran, Julien Odinot

Création lumière et régie générale Clara Lou CollartPartenaire La Criée – Théâtre national de Marseille

Soutien Théâtre Antoine Vitez – Aix-en-Provence, LESA à Aix-Marseille UniversitéAbdul Haq Haqjoo est doctorant au LESA à Aix-Marseille Université. Il bénéficie du programme PAUSE du Collège de France qui soutient les artistes et chercheurs en exil.

Durée : 1h30

La Criée, Théâtre national de Marseille

les 23 et 24 avril 2025

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !