Dans Nature Studies, le Ballet de l’Opéra de Lyon interprète deux pièces de Merce Cunningham et Christos Papadopoulos, comme autant de visions des rapports entretenus avec la nature.

C’est l’une des spécificités de la danse (comme de la musique), que ni le théâtre ni les arts du cirque ou de la marionnette – à titre d’exemple – ne (se) permettent : proposer des programmes réunissant des œuvres de diverses périodes, mettre en dialogue des créations chorégraphiques d’artistes. Cette occasion stimulante de mise en perspective de spectacles, de courants, d’influences, la Maison de la Danse et l’Opéra de Lyon la proposent en ce mois de mars avec Nature Studies. Cet intitulé anglophone, clin d’œil malicieux (on l’imagine) aux courants de la recherche venue des pays anglo-saxons – Cultural Studies, Queer Studies, Festival Studies, etc. –, réunit deux pièces. Des œuvres qui avec plus de trente années d’écart dans leur création (1991 et 2023), et des rapports à la danse foncièrement différents pour leur chorégraphe respectif, Merce Cunningham et Christos Papadopoulos, se saisissent de la question de la nature selon des modalités propres. Et, au-delà de la singularité de chaque pièce et des sillons respectifs creusés par Cunningham comme par Papadopoulos, c’est bien possiblement une évolution dans la façon dont les artistes appréhendent le vivant que ce programme raconte.

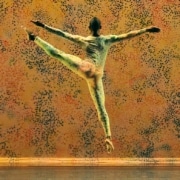

Dans Beach Birds, pièce de 1991, le maître américain Merce Cunningham déplie une chorégraphie d’une tranquillité docile. Alors que, en fond de scène, un cyclo passe d’une douce couleur à l’autre, du bleu au mauve, puis, à nouveau au bleu, les interprètes évoluent avec lisibilité dans des trajectoires très dessinées. D’abord, l’on en voit un tanguer, légèrement, imperceptiblement. Ensuite, un autre. Bientôt, ce sont les bras de toustes qui s’animent, avant que les corps entiers ne se meuvent. Tandis que résonne la musique de John Cage – avec qui Cunningham a commencé à travailler dès les années 1940, les deux artistes ayant formalisé ensemble la désolidarisation de la musique et de la danse –, la dizaine de danseur·euses va interpréter cette nuée d’oiseaux sauvages. Qu’iels dansent seul·es, en duo ou en petits groupes, tout dans leur chorégraphie est le signe d’une évocation poétique de ces volatiles.

Entendez ici non pas une illustration travaillant le réalisme, mais plutôt une rêverie passant par le vocabulaire formel et connu de la danse pour figurer les multiples envols des oiseaux. Cette position d’« étude » de la nature, en assumant les références de danse comme point de départ, se retrouve dans les costumes : comme souvent (toujours ?) chez Cunningham, les interprètes sont vêtus d’habits académiques (justaucorps intégral). Si une bande noire sur les bras et le haut du torse sont là pour dessiner les ailes des volatiles, il s’agit bien néanmoins de révéler dans la plus grande pureté et visibilité les mouvements des corps. Et Beach Birds a beau relever d’une proposition figurative, elle est aussi traversée par le formalisme caractéristique de Cunningham. Nimbée d’un calme infini, soutenue par la musique de Cage, elle installe le public dans une perception dominée par une contemplation distante.

C’est peu de dire à quel point l’approche dépliée par Christos Papadopoulos se situe dans un tout autre registre. Dans Mycelium – qui avait rencontré un succès aussi mérité que remarquable lors de l’ouverture de la Biennale de la Danse en 2023 –, nous ne sommes plus entre ciel et terre, mais plutôt dans les plis et replis des sols. L’on pourrait s’amuser à détailler scrupuleusement la particularité de cette démarche chorégraphique : évoquer le goût de Papadopoulos pour les formes chorales ; le recours à des mouvements a priori minimalistes et bien loin du vocabulaire classique ; l’exploration, jusque dans ses limites, de la question de la répétition et des (infimes) variations ; l’articulation entre musique et mouvements ; le choix de costumes amples prolongeant le sentiment de fluidité et de trouble, et épousant les clairs-obscurs de la création lumières.

Restons plutôt sur cette question d’étude de la nature. Car un changement s’est bel et bien opéré : le travail de Christos Papadopoulos atteste d’une attention au vivant émancipée de la vision poétique et romantique qui prédomine encore chez Cunningham. Quoi de moins romantique, en effet, que de travailler sur le mycélium, cet « ensemble de filaments plus ou moins ramifiés formant la partie végétative d’un champignon » ? Outre le sujet, l’approche diffère. Si cela, évidemment, est lié à la démarche de chacun des chorégraphes, il y a bien une bascule qui raconte un rapport renouvelé au vivant. Car, plutôt que d’en passer par un vocabulaire chorégraphique formalisé (académique, même) prenant le corps humain comme mètre étalon, le chorégraphe grec trace une recherche formelle propre. Celle-ci va non pas tant illustrer ou figurer le mycélium que déployer une danse provoquant chez le public des sensations. Celle de voir un corps organique mutant, mouvant ; celle d’accéder à une observation proche de la contemplation et de l’état hypnotique ; celle, encore, de percevoir ce qui est invisible à l’œil nu et qui anime tous les êtres vivants : un mouvement perpétuel de (re)composition et d’évolution.

caroline châtelet – www.sceneweb.fr

Nature Studies

Avec le Ballet de l’Opéra de LyonBeach Birds (1991)

Chorégraphie Merce Cunningham

Musique John Cage

Costumes et lumières Marsha SkinnerMycelium (2023)

Chorégraphie Christos Papadopoulos

Assistant à la chorégraphie Georgios Kotsifakis

Musique Coti K.

Costumes Angelos Mentis

Lumières Eliza AlexandropoulouProduction Ballet de l’Opéra de Lyon

Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels (Beach Birds)

Coproduction Opéra de Lyon ; Biennale de la Danse de Lyon ; Théâtre de la Ville de Paris (Mycelium)Durée : 1h45

Maison de la Danse, Lyon

du 12 au 14 mars 2025

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !