L’Opéra de Paris présente le premier volet de son nouveau Ring de Richard Wagner confié au metteur en scène Calixto Bieito. Ce prologue, d’une noirceur âpre et atone, allie haute technologie et profonde dystopie.

Commandée par Stéphane Lissner, alors directeur de l’Opéra de Paris, puis longuement empêchée par la pandémie de Covid-19, la version que donne le metteur en scène catalan Calixto Bieto de la Tétralogie de Wagner s’est fait attendre et se laisse découvrir en demi-teinte. Avant que viennent s’additionner, au cours des saisons prochaines, les trois journées qui constituent la suite de la saga wagnérienne (La Walkyrie, puis Siegfried et Le Crépuscule des dieux), L’Or du Rhin inaugure un travail qui s’impose d’emblée comme caractéristique de l’esthétique de son signataire : l’univers dépeint revêt un ténébreux aspect, d’une noirceur et d’une violence forcément exacerbées. Empreint de force, mais exempt de beauté, le propos contemporain est aussi dépourvu de la moindre illusion sur l’état du monde qu’il veut représenter.

Virtualité numérique et vampirique, processus de domination et de déshumanisation, voilà ce qui constitue ses grands axes de lecture. La mise en scène s’emploie à démontrer toute la pertinence de son propos critique et exaspéré avec un peu trop de statisme et d’uniformité. On découvre dans ce premier volet que l’or convoité, aussi bien par les nains que par les dieux, est l’ensemble des données numériques stockées en masse, et le pouvoir inégalé d’exploitation d’informations et de contrôle. Cette lecture « orwellienne » ne manque pas de piquer l’intérêt, mais elle s’installe de manière filandreuse, dans une froideur et une trivialité trop étales et souvent ressassées, qui, par moments, peuvent captiver, mais aussi, parfois, vraiment lasser.

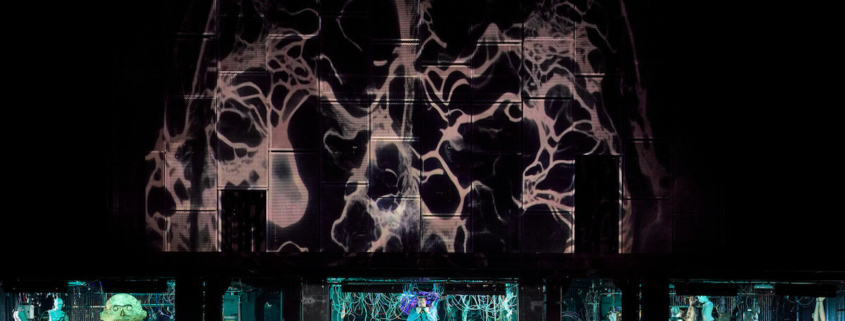

Devant un grand rideau transparent figurant le miroitement du fleuve, apparaissent le libidineux Alberich, emberlificoté dans un ensemble de câbles électriques entremêlés, et les Filles du Rhin, plantureuses naïades en combinaison de plongée, qui s’amusent à le maltraiter. Ensuite, une structure métallique monumentale, sur laquelle se projettent quantité d’images vidéo volontairement indéchiffrables, sert de façade opaque à la nouvelle forteresse que Wotan s’est fait ériger. Avachi avec sa femme Fricka sous une couverture de survie, l’homme se morfond sur un long sofa, et quitte son état léthargique pour entreprendre les longues tractations qui occupent toute la scène 2. Stéréotypes d’un capitalisme grossier et décomplexé, Fasolt et Fafner apparaissent en hommes d’affaires véreux, dont l’un arbore un chapeau et une veste à franges de cow-boy texan. La représentation devient à la fois plus haletante et intrigante lorsque le plateau se soulève pour dévoiler la forge souterraine du Nibelheim, devenue une jungle caverneuse avec ses ribambelles de fils suspendus, d’écrans plats démultipliés, et tout un fatras expérimental de mannequins et de robots éparpillés. Un humanoïde tente de se maintenir sur ses jambes désarticulées. De retour devant l’immense façade de fer, un pont-levis s’ouvre pour permettre une montée au Walhalla peu électrisante mais hyper câblée.

Musicalement comme scéniquement, il manque quelque chose de palpitant à cet Or du Rhin. Le chef Pablo Heras-Casado, qui dirige une grande variété de répertoires lyriques et symphoniques, est réputé pour être un wagnérien grisant, en témoigne un Parsifal ayant reçu plein d’éloges à Bayreuth. Dans la fosse de l’Opéra de Paris, il n’a, semble-t-il, pas donné toute la fougue dont son geste est capable. C’est avec un remarquable soin et un sens du détail qu’il fait émaner une lumineuse et langoureuse beauté sonore, mais sa direction se fait moins attentive à la dynamique et au dramatisme des situations, narrées sans assez de relief et de tension. L’orchestre gagne tout de même en véhémence dans la deuxième partie. La distribution réunie comporte des chanteurs tout à fait convenables, mais dont la stature vocale paraît parfois d’une amplitude un peu trop modeste, exception faite de la flamboyante Fricka que campe Eve-Maud Hubeaux. À la fois altière et incendiaire, elle déploie un jeu comme un chant dont la dimension fauve ne tient pas qu’à son long manteau en motifs léopards, mais bien à une voix large et charnue dans le medium comme dans l’aigu, aussi veloutée que robustement projetée.

Gerhard Siegel et Simon O’Neill offrent aussi aux personnages de Mime et Loge suffisamment d’éclats et de consistance, tout comme Florent Mbia qui fait un solide et solaire Donner. S’il a déjà fallu se faire à la frustration de ne pouvoir découvrir le premier Wotan de Ludovic Tézier – malade, le chanteur a dû renoncer il y a quelques semaines à participer à ce premier volet du projet –, on ne saura non plus se contenter de la prestation de Iain Paterson qui le remplace. Chanteur wagnérien expérimenté, mais devenu désormais un brin routinier et fatigué, il a lui aussi été annoncé souffrant avant la deuxième représentation de la série. Incapable de produire la moindre note, il a seulement restitué le texte en bon diseur, avant que son collègue, fort vaillant Brian Mulligan, une fois acquitté de son propre rôle (remarquable Alberich au caractère bien dessiné, mais vocalement un peu trop léger), ne vienne le seconder, en chantant sa partie finale, derrière un pupitre sur le côté.

Christophe Candoni – www.sceneweb.fr

L’Or du Rhin

Prologue en quatre scènes

Musique et livret Richard Wagner

Direction musicale Pablo Heras-Casado

Mise en scène Calixto Bieito

Avec Iain Paterson, Florent Mbia, Matthew Cairns, Simon O’Neill, Kwangchul Youn, Mika Kares, Brian Mulligan, Gerhard Siegel, Eve-Maud Hubeaux, Eliza Boom, Marie-Nicole Lemieux, Margarita Polonskaya, Isabel Signoret, Katharina Magiera

Orchestre de l’Opéra national de Paris

Décors Rebecca Ringst

Costumes Ingo Krügler

Lumières Michael Bauer

Vidéo Sarah Derendinger

Dramaturgie Bettina AuerDurée : 2h30

Opéra national de Paris, Opéra Bastille

du 29 janvier au 19 février 2025

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !