Malgré l’humilité et la délicatesse de leur mise en scène, Marie Piemontese et Florent Trochel ne parviennent pas à pallier les faiblesses d’un texte qui reste à la surface de la trajectoire d’un homme hors du commun.

Sans aller jusqu’au record des chats, à qui la sagesse populaire prête neuf vies, Phinéas Gage peut à tout le moins se targuer d’en avoir vécu deux, suffisamment distinctes pour apparaître aux antipodes l’une de l’autre. Né en 1823 dans le New Hampshire, l’homme fait figure, jusqu’à ses 25 ans, d’employé modèle. Contremaître dans une équipe de construction de chemins de fer, symbole parmi les symboles de la conquête de l’Ouest américain, il travaille, en septembre 1848, dans le Vermont, aux alentours de la ville de Cavendish. Pour se débarrasser des rochers qui entravent la pose des rails, lui et ses collègues ont pour habitude de manier des explosifs. L’exercice est délicat, mais se déroule toujours sans encombre, sauf en cet après-midi du 13 septembre, qui marque au fer rouge le destin de Phinéas Gage. Alors qu’il est en train de bourrer la poudre dans la faille d’un rocher à l’aide d’une barre à mine, une étincelle provoque une explosion et propulse l’instrument, long de plus d’un mètre et lourd de plus de six kilos, à l’intérieur de son crâne, transpercé de part en part. Contre toute attente, l’homme ne perd pas connaissance : secoué par de légères convulsions, il se remet à marcher et à parler au bout de quelques minutes. Si son état de santé tend à se dégrader une dizaine de jours après l’accident, en raison des lésions occasionnées au lobe frontal gauche de son cerveau, Phinéas Gage survit et se rétablit totalement, sans autre séquelle que la perte de l’un de ses deux yeux.

À ceci près que, selon les observations conjointes de son entourage et de son médecin, le Docteur John Harlow, qui, dès les premières heures, et pendant de longs mois, s’occupe de lui, Gage n’est « plus Gage ». Volontiers décrit comme sérieux, attentionné, fiable, sociable et pourvu d’un bon jugement avant l’accident, il est désormais dépeint comme capricieux, imprévisible, agité, vulgaire et irrespectueux. Autant de nouveaux traits de personnalité qui compliquent les relations avec son ancien employeur, qui refuse de le reprendre. Si l’ampleur des changements comportementaux vécus par Phinéas Gage varie selon les versions de son histoire, maintes et maintes fois réécrite, une seule chose est certaine : l’homme décide de partir sur les routes à la recherche d’un nouveau point de chute. Selon le récit livré par l’écrivain Sam Kean dans un article publié par Slate, il se met alors « à errer en Nouvelle-Angleterre et à se présenter de lui-même comme bête de foire en compagnie de sa barre à mine, histoire de se faire un peu d’argent », et « participe même à une exposition du musée P.T. Barnum de New York ». Plus tard, il se lance, sans succès, dans l’élevage de chevaux, avant de mettre le cap sur le Chili où il obtient, en 1852, un poste de conducteur de diligence entre Santiago et Valparaiso. Sept ans plus tard, en raison de sa santé fragile, Phinéas Gage est contraint de rejoindre sa famille à San Francisco, mais, après quelques mois passés dans une exploitation agricole, il est victime de crises d’épilepsie, qui l’emportent définitivement, le 21 mai 1860, à l’âge de 36 ans.

Loin d’aborder cette histoire sous l’angle médical, comme de nombreux chercheurs et médecins ont pu le faire au fil des décennies, intéressés par les éventuelles corrélations entre lésions neurologiques et changements de personnalité, mais aussi par une potentielle plasticité neuronale post-accident, Marie Piemontese et Florent Trochel l’envisagent avec un regard on ne peut plus humain. Sa trajectoire qu’ils décrivent, avec des accents un peu romancés, comme celle d’un homme « qui fuit l’expansion pour retrouver un autre sens à l’existence », les deux auteurs et metteurs en scène la reconstituent à travers trois voix, par l’intermédiaire de Lui (Phinéas Gage), de l’Autre (qui symbolise notamment le Docteur Harlow) et de Celle qui est comme sa soeur. Problème : si le texte assume de prendre quelques libertés avec le récit d’origine (lui-même incertain), il ne décolle jamais vraiment. Par trop factuel et linéaire, insuffisamment creusé et profond, il reste à la surface du personnage, et de l’homme, qu’il entend décrire et, quelque part, à la porte de son histoire. Tandis que Phinéas Gage peine à prendre du relief, la pièce s’attarde sur la première moitié de son existence, sur la période pré-accident, alors que c’est bien la seconde qui est, tout à la fois, la plus digne d’intérêt, la plus originale et la plus percutante. Comme si le théâtre jouait à front renversé avec le réel.

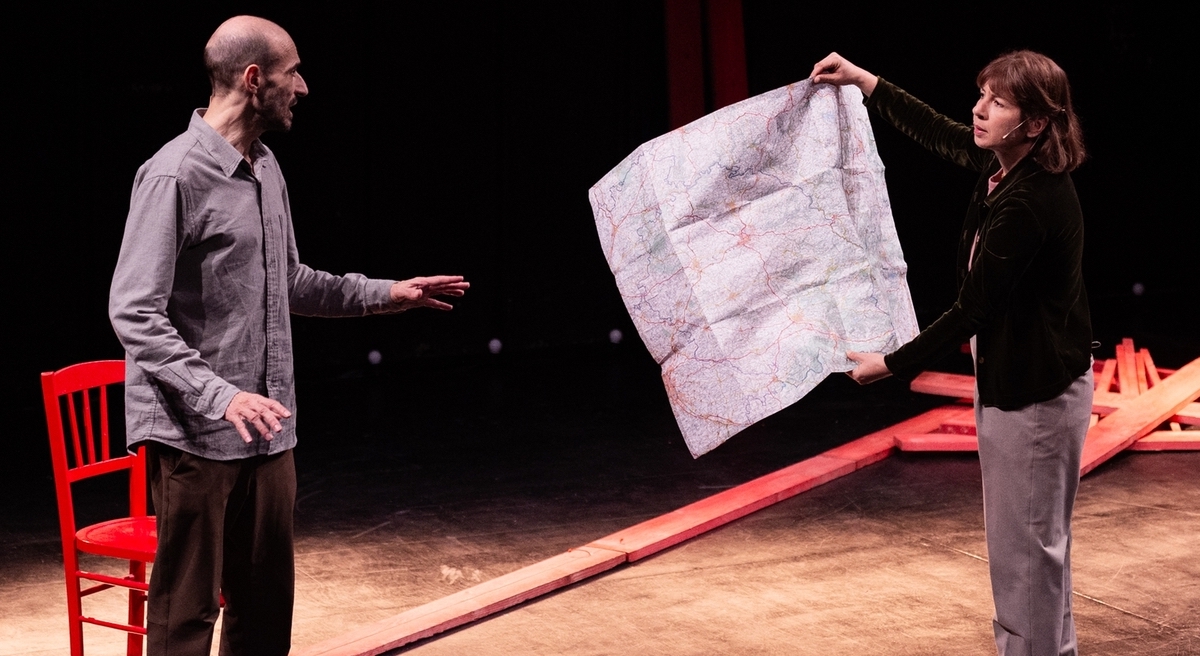

Un peu trop rivé à son objet narratif, Les Vies authentiques de Phinéas Gage ne met pas assez en perspective le destin pour le moins singulier de cet homme, et ne le relie que très succinctement à son époque, celle de la construction à marche forcée des États-Unis, qui, à la manière d’un rouleau compresseur, abîme la Nature et les Hommes, qu’ils soient pionniers ou natifs. Si ce contexte apparaît en filigrane, Marie Piemontese et Florent Trochel ne font que le survoler, et ne réussissent jamais, contrairement à leurs intentions premières, à atteindre une quelconque universalité, à nous tendre un miroir à nous, contemporains, qui, à l’inverse de Phinéas Gage, continuons tête baissée notre quête du toujours-plus au lieu d’avoir le courage de bifurquer. En dépit de son humilité, de son humanité, et d’une direction d’acteurs particulièrement sensible, qui caractérise, sans jamais en faire trop, les locuteurs – à commencer par Lui, interprété avec doigté par Éric Feldman –, la mise en scène du duo s’avère alors trop lisse et insuffisamment audacieuse pour réhabiliter pleinement la mémoire de cet homme devenu, à son corps défendant, hors du commun.

Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr

Les Vies authentiques de Phinéas Gage

Texte et mise en scène Marie Piemontese, Florent Trochel

Avec Shams El Karoui, Éric Feldman, Philippe Frécon, Yohanna Fuchs

Voix off William Stoppa

Création lumière et scénographie Florent Trochel

Construction Antoine Plischke

Stagiaire Carmen DorelProduction Hana San Studio

Coproduction Le Méta, CDN de Poitiers ; La Halle aux Grains, Scène nationale de Blois ; La Commanderie, Saint-Quentin en Yvelines ; L’Échangeur, Bagnolet

Avec l’aide à la création du ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles, DRAC d’Ile-de-France, l’aide à la résidence de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris, et l’aide de l’ADAMI

Accueil en résidence le TPM – CDN de Montreuil, Lilas en Scène, le Théâtre du Rond-Point et le théâtre L’ÉchangeurDurée : 1h15

L’Échangeur, Bagnolet

du 3 au 8 mars 2025Théâtre du Rond-Point, Paris

du 15 au 25 mai

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !