Dans son « stand-up du réel », Ceci n’est pas une religion, Élodie Emery fait avec autant d’humour que de rigueur le récit d’une quête spirituelle qui se transforme en enquête sur les dessous pas chics du tout du bouddhisme en Occident.

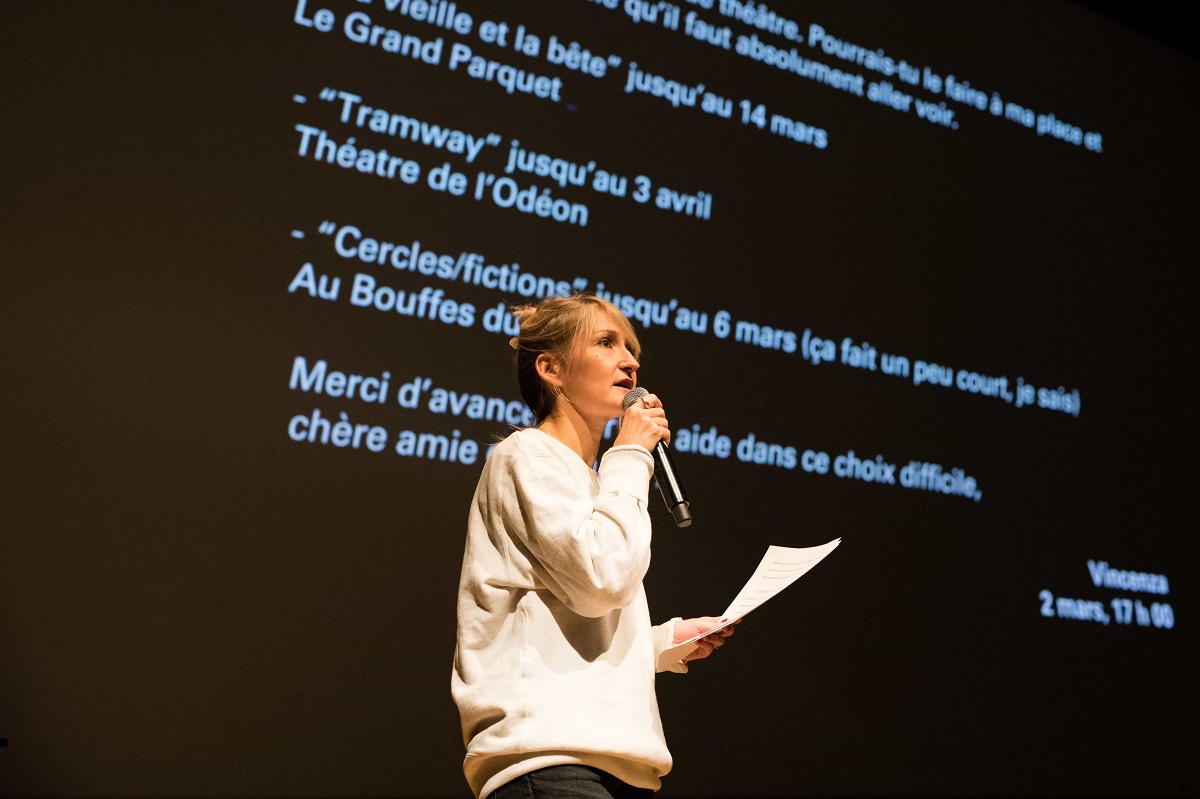

Dans le cadre de Mythos, à Rennes, où nous découvrons Ceci n’est pas une religion, ce n’est exceptionnellement ni un membre de l’équipe du festival ni du lieu partenaire – le Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne (CCNRB) – qui vient présenter le spectacle. Celle qui s’avance vers nous est Sonia Desprez, rédactrice en chef du « journal vivant » Live Magazine, dont elle se met à faire une brève présentation façon PowerPoint. Images à l’appui projetées en fond de scène, elle explique les grands principes de ce média dont la première singularité est la forme : comme on peut le lire dans le Manifeste de cette initiative née en 2014, et comme son nom le laisse deviner, c’est « sur scène et sans captation » que journalistes et auteurs viennent partager leur travail. Les soirées sont organisées selon la structure d’une publication, avec ses « rubriques et ses pages qui se tournent sans transition comme dans un ‘vrai’ magazine, sauf que c’est un moment partagé collectivement, une expérience autour du récit ». L’exposé sonne étrangement, tant et si bien que qui ne connaît pas physiquement Élodie Emery peut s’interroger : ne serait-ce pas elle qui nous parle depuis le début en se faisant passer pour la PDG du média théâtralisé, dont le succès se diffuse non seulement en France, mais aussi à Bruxelles, Genève, Milan, Amsterdam, Londres ou bien encore à Columbia, aux États-Unis ? L’arrivée de la vraie Élodie Emery met un terme à nos doutes, mais pas au trouble instauré par cette introduction inhabituelle. Bien que nous soit certifiée d’entrée de jeu la véracité de tout ce qui suit, un fond d’incertitude revient parfois, tant bien des choses y sont folles.

Élodie Emery n’est pas comédienne. Le théâtre, elle ne l’a approché qu’il y a peu avec Live Magazine, c’est-à-dire sur le tard. Et elle est loin de s’en cacher. Elle le revendique même d’emblée en arrivant feuilles à la main, au cas où sa mémoire, encore peu rompue à l’exercice du seul en scène, viendrait à flancher. Cette fragilité assumée s’apparente à celle des praticiens de la conférence gesticulée. Les points communs entre cette forme d’expression inventée par Franck Lepage au début des années 2000 et Ceci n’est pas une religion sont nombreux. Chez Élodie Emery, comme chez les conférenciers en question, les savoirs que l’on dit « froids » ou théoriques se mêlent aux savoirs « chauds », ceux que l’on acquiert par l’expérience. Tout comme les orateurs formés par Franck Lepage ou l’un de ses collaborateurs, l’autrice et interprète du spectacle présenté à Mythos – et élaboré en grande partie à la Ferme du Buisson à Noisiel, dont elle est artiste associée depuis deux ans – parle en son nom propre, sans avoir recours à l’artifice du personnage. Et, par certains aspects, la proposition d’Élodie Emery peut être vue comme relevant de l’éducation populaire, mouvement d’émancipation et de formation du citoyen au cœur de la démarche de Lepage. Pourtant, la manière très personnelle qu’a l’artiste néophyte de présenter son « journal vivant » l’écarte légèrement de la conférence, aussi gesticulée soit-elle, pour la rapprocher du stand-up. Plus précisément, du « stand-up du réel », genre qui se met à exister dès lors qu’en est formulé le nom dans le spectacle, qui traite autant de son propre mode de fabrication peu commun que de développement personnel et des sombres dessous du bouddhisme en Occident.

L’existence même de Ceci n’est pas une religion découle du lien étroit entre les deux phénomènes cités plus tôt dans l’expérience d’Élodie Emery, qui nous fait suivre sa trajectoire comme si elle n’en connaissait pas la destination. Ainsi, lorsqu’elle prend la parole pour raconter ses débuts chez L’Oréal, elle ne laisse rien transparaître de son enquête sur les divers abus pratiqués sous couvert de bouddhisme tibétain. Autrement dit, d’une religion, qui n’est à tort pas vue comme telle de notre côté du monde, mais plutôt perçue comme une spiritualité. Car, si Élodie Emery entend dénoncer ces violences qu’elle découvre bien après avoir quitté le leader mondial des produits cosmétiques, ce n’est pas là son but premier. Elle a déjà co-réalisé avec Wandrille Lanos un riche documentaire télévisé portant cette accusation, Bouddhisme, la loi du silence, ainsi qu’un livre du même titre. Ici, c’est avant tout le partage d’une quête de sens que réalise celle qui embrasse la profession de journaliste après une période de chômage bien occupée. C’est à ce moment qu’Élodie Emery commence la deuxième de ses vies multiples, avec une aventure de blogging aussi drôle que déterminante : Mon amie chômeuse. Sur ce site qu’elle crée pour « chercher un sens à sa vie et sortir de la dépression », nous raconte-t-elle avec l’adresse directe qui restera la sienne une heure durant, la chargée de marketing retirée des affaires propose à tous ceux qui travaillent trop de s’essayer à ce qu’ils n’ont pas le temps de faire, mais qui leur fait envie ou leur cause des complexes : lire Proust, bien sûr, tester telle méthode de remise en forme, apprendre le chinois, et bien d’autres choses plus ou moins saugrenues.

Cette quête de sens collaborative qui mène Élodie Emery au journalisme – elle exerce cette profession pendant neuf ans pour l’hebdomadaire Marianne avant de rejoindre la rédaction de L’Express – donne lieu à des histoires truculentes qui ne laissent guère augurer de la suite. Ceci n’est pas une religion, tournant malicieusement en dérision l’exercice du PowerPoint très sérieusement déployé plus tôt par Sonia Desprez, prend un tournant lorsque la narratrice raconte son immersion à Lerab Ling, le temple fondé en 1992 dans le paysage idyllique de l’Hérault par le dénommé Sogyal Rinpoché, lama tibétain célèbre pour son Livre Tibétain de la Vie et de la Mort, avant de le devenir pour ses abus. Lors de ce stage, l’apprentie reporter d’alors est confrontée à une situation qui lui fait soupçonner la face cachée du bouddhisme. L’enquête qu’elle démarre, sans savoir qu’elle y sera encore dix ans plus tard, résonne fortement à l’heure où l’affaire Betharram révèle des abus sexuels et des violences dans l’institution catholique. En gardant pour décrire sa découverte des multiples viols et manipulations en territoire bouddhiste l’humour et l’ironie dont elle fait bon usage pour traiter du développement personnel, la journaliste désormais un peu actrice suscite la réflexion sur le lien entre nos quêtes de sens, qui alimentent un vaste commerce plus ou moins licite, et les graves dérives décrites. Ce faisant, Élodie Emery prend avec brio le chemin d’artistes tels que Frédéric Ferrer, David Wahl, Hortense Belhôte et bien d’autres, qui, chacun à leur manière, font de la conférence un espace où le théâtre renoue fortement avec son essence.

Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr

Ceci n’est pas une religion

de Élodie EmeryProduction Live Magazine

Coproduction La Ferme du Buisson ; Initiative d’artistes – La Villette ParisDurée : 1h10

Vu en avril 2025 au CCNRB, Rennes, dans le cadre du festival Mythos

La Villette, Paris

du 9 au 13 septembreWolubilis, Bruxelles

les 20 et 21 janvier 2026

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !