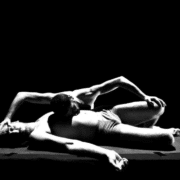

L’autrice et metteuse en scène libanaise Chrystèle Khodr présente au Théâtre de la Croix Rousse à Lyon, dans le cadre du festival Sens Interdits, Augures. La pièce transcende les générations et fait surgir les liens qui relient le théâtre d’hier à celui d’aujourd’hui, tout en questionnant ce qu’il augure du futur. Avec comme point central, le Liban d’hier et d’aujourd’hui.

Ce n’est pas la première fois que vous venez ici au festival Sens interdits. Un compagnonnage s’est tissé avec l’équipe de Patrick Penot.

J’ai noué des liens très personnels avec Patrick Penot et l’équipe du festival. Ils me suivent depuis 2012, et c’est un très beau cadeau de venir présenter notre spectacle ici car je me sens plus proche des artisans du métier en France. Je sais aussi à quel point les artistes français ont souffert pendant la crise de la Covid-19, même si on leur dit qu’ils sont privilégiés, ce n’est pas vrai. Le fait de ne pas pouvoir exercer son métier, c’est très difficile. Cette période fut très douloureuse et j’espère que le public va doucement reprendre l’habitude de venir dans les salles. Que ce soit au cinéma, au théâtre ou au musée.

Comment qualifiez-vous votre nouveau spectacle Augures ?

Quand je commence à faire du théâtre ou un nouveau projet, je commence à me poser de nouvelles questions. Ce qui m’interpelle beaucoup, c’est de travailler sur la mémoire. Depuis que j’ai commencé à faire mes spectacles, parce que je viens d’un pays qui se coupe systématiquement de sa mémoire, je me pose ces questions. Je ne cherche pas du tout à travailler sur l’actualité parce qu’elle est tellement rapide, tellement lourde, que je ne peux pas y toucher.

Augures, qui a été créé à Lyon, est un spectacle autour des générations au Liban. La vôtre et celle des deux comédiennes, qui ont connu la guerre civile.

Hanane Hajj Ali et Randa Asmara sont de grandes figures du théâtre au Liban. Je suis née en 1983 et elles ont commencé à faire du théâtre à la fin des années 1970. Elles témoignent de cela, du fait de commencer à faire du théâtre au milieu de la guerre, pendant la crise. Et puis, doucement, en faisant ce spectacle qui m’a pris deux ans et demi, entre 2018 et 2020, beaucoup de choses se sont passées au Liban. La crise nous met toujours dans un endroit où nous ne pouvons pas imaginer notre futur, où nous sommes uniquement sous le joug du présent, mais aussi sous le joug d’un passé qui est très, très, très lourd.

Justement, est-ce que le spectacle a évolué entre le moment où vous l’avez imaginé, construit, et aujourd’hui ?

Beaucoup. Parce que nous avons eu la révolution en 2019, la dévaluation de la monnaie, la grande crise monétaire, puis l’été dernier, l’explosion du port de Beyrouth, qui est la plus grande explosion non-nucléaire de l’époque contemporaine. Nous avons eu des attentats contre des militants et voilà nos politiques qui sont dans une impunité totale. Ce sont les personnes qui ont fait la guerre civile qui nous gouvernent encore aujourd’hui. Ils ne sont toujours pas punis parce que la loi d’amnistie, qui a été votée dans les années 1990 pour que la guerre s’arrête, leur permet d’être encore au pouvoir. Alors, comment faire du théâtre dans un endroit comme ça ? C’est ce que Augures essaie de questionner.

Alors comment faites-vous ?

La situation est tellement absurde en ce moment, nous sommes tellement pris dans un gouffre, que je n’arrive pas à mettre de mots, donc je ne sais pas. C’est presque un miracle quand un théâtre s’ouvre, quand il y a du public qui arrive. Augures fut le premier spectacle à être joué après la crise de la Covid-19, en mai 2021, et quand j’ai vu la réaction du public, c’était très, très, très touchant.

Il y a très peu d’électricité en ce moment au Liban. Comment faites-vous concrètement pour jouer ?

Cette question est très douloureuse. C’est très douloureux d’aller au théâtre, de voir des films, de faire son plein d’essence. De mon côté, aujourd’hui, par exemple, je ne sais plus quel prix mettre sur les billets. La monnaie a perdu 120% de sa valeur, alors comment faire pour mettre un prix sur des billets ? Pour jouer, nous avons des générateurs, mais ce n’est pas facile de trouver du mazout ; alors il y a la contrebande. Mon économie est très liée à l’Europe, grâce aux tournées, mais je me pose des questions par rapport aux métiers du théâtre pour les générations futures : comment vont-ils faire alors que tout est en train de s’effondrer ? Ce n’est pas uniquement le cas pour les métiers du théâtre, mais pour tous les autres, les hôpitaux, l’éducation, etc. C’est la deuxième fois que la crise survient. Nous avons déjà vu cela en Grèce ou au Venezuela, donc je me questionne sur cette machine néolibérale. Alors on continue tout de même à travailler, à raconter des histoires. On fait tout ça pour survivre. Le problème, c’est que, au Liban, nous sommes tout le temps dans la réaction. On ne nous laisse pas respirer. On aurait juste besoin d’un peu de souffle pour ne plus être dans cette réaction immédiate.

En France, pendant la crise de la Covid-19, il y a eu un débat sur le côté essentiel ou pas essentiel de la culture. Quel est votre sentiment pour le Liban ?

Au Liban, la culture n’est pas essentielle, elle est vitale, vitale. Vraiment, c’est tout ce que je peux répondre, sinon il n’y aurait plus rien. C’est le seul moyen de vivre, de se sentir libre, de se sentir vivant, de se donner de la joie.

Propos recueillis par Stéphane Capron – www.sceneweb.fr

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !