Après l’annulation de l’édition 2020, la Biennale Corps-Objet-Image « Les Giboulées » organisées par le TJP – CDN de Strasbourg reviennent du 4 au 19 mars 2022. Avec les spectacles Par les bords de Renaud Herbin, Pister les créatures fabuleuses de Pauline Ringeade, Hero de Tibo Gebert et Terreurs de Julie Postel et Marta Pereira, le festival s’est ouvert sur l’invisible. Sur ce qu’il contient de promesses, et de menaces.

Si Renaud Herbin préfère employer le terme « Corps-Objet-Image » (COI) plutôt que celui de « marionnette » pour désigner son travail et celui des artistes qu’il programme dans le cadre de la biennale Les Giboulées portée par le TJP – CDN de Strasbourg qu’il dirige depuis 2012, c’est non pas pour se détourner de sa discipline, mais pour mettre l’accent sur ses spécificités En particulier sur la relation qui, selon lui, la fonde. « Les pratiques Corps-Objet-Image ont ceci en commun d’envisager la relation comme le fondement et le moteur même de leur existence. Elles échappent aux approches et dénominations disciplinaires par leur faculté à se déplacer sans cesse dans l’interaction avec les autres arts. Elles se déploient dans le croisement et l’hybridation qui les déforment et les modifient. Lors de ces multiples télescopages, quelque chose des uns et des autres s’endommage, se trouble ou se défait à l’image de la rencontre avec la matière », disait-il dans l’édito du deuxième numéro de la Revue COI, publication du TJP. L’ouverture de l’édition 2022 des Giboulées a montré une fois de plus l’étendue des possibles des COI, aussi bien en matière de formes que de sujets. Un thème récurrent est toutefois apparu : une quête de l’invisible, de l’au-delà des apparences.

Au-devant de l’inconnu, le COI

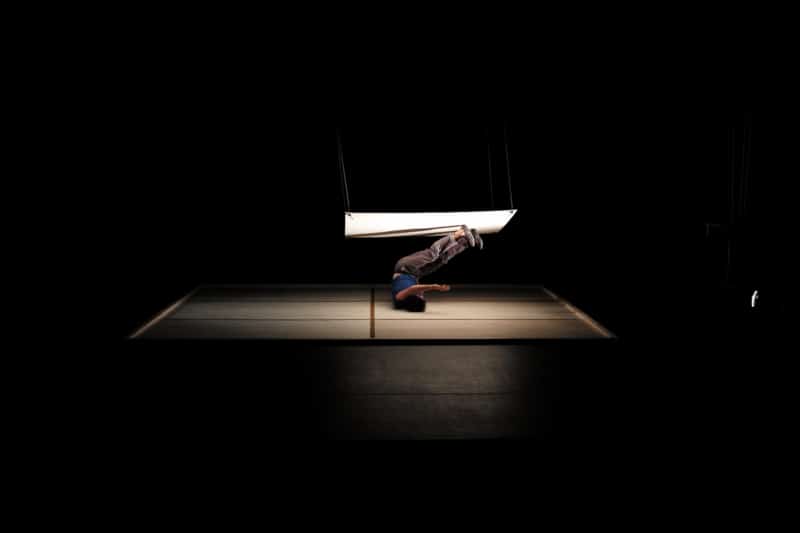

La nouvelle création de Renaud Herbin, Par les bords, a ouvert les vannes de l’insaisissable. Dans un rectangle délimité par des rebords légèrement en relief, l’acrobate Jean-Baptiste André se livre à une danse dont l’enjeu est majeur. Il s’agit, nous fait comprendre la chanteuse et compositrice Sir Alice – elle signait déjà la musique du spectacle At the still point of the turning world (2018) du marionnettiste et de sa performance d’optique et de marionnette à fil aussi au programme de ces Giboulées – en s’emparant du poème écrit par Renaud Herbin, de retrouver son équilibre après une traversée périlleuse. « Je reviens de ce pays / pour réapparaître / je reviens des montagnes de l’oubli / qui ont voulu m’absorber / j’ai vu la mort me regarder (…) », chante-t-elle sur le son du oud de Grégory Dargent, tandis que sur son terrain miniature le circassien ne cesse de tomber et de se relever à moitié. Sans aucun doute, il est question là de migration.

L’idée du spectacle, explique en effet Renaud Herbin, est né suite à son accompagnement de « huit artistes afghan.e.s à sortir de leur pays sur le point de tomber aux mains des talibans. Long périple qui les mena jusqu’à Strasbourg, cette traversée fut une épreuve contre la mort, une course contre la montre pour échapper à la barbarie ». Pour aborder cette tragédie que ni lui ni Jean-Baptiste André n’ont vécue dans leur chair, Renaud Herbin opte pour une relation entre Corps, Objet et Image largement dominée par le premier élément. Alors qu’il a pu créer des dispositifs plastiques aussi singuliers qu’imposants – on pense par exemple au paysage suspendu de At the still point of the turning world, fait d’une foule de marionnettes enfermées dans des sacs de papier, au milieu duquel évoluait la danseuse Julie Nioche –, l’artiste opte ici pour une présence très minimaliste de l’objet. Lequel n’est pas absent pour autant : à travers le corps de Jean-Baptiste André, grâce à ses chutes, ses rampements et ses sursauts, on devine l’existence de contraintes invisibles. Il les contourne grâce à une perche qu’il déniche dans un recoin de son rectangle, qui est autant un espace concret qu’un espace mental. En déployant en parallèle un texte très explicite et une forme qui se refuse à toute illustration, Par les bords questionne les frontières des pratiques Corps-Objet-Image. Elle affirmer bien fort que fondées sur une relation, leur nature profonde est du domaine du caché.

Les objets de la peur et du désir

Renaud Herbin n’est pas seul à traverser Les Giboulées en quête de peurs et d’espoirs qui se dérobent à l’intelligence autant qu’à la vue. Pauline Ringeade, Tibo Gebert et Julie Postel et Marta Pereira se font eux aussi explorateurs d’invisibles. En la matière, chacun a ses cibles particulières. Dans Pister les créatures fabuleuses, la première part sur les traces laissées par les animaux dans le paysage, pour mieux comprendre ce qu’ils font quand on ne les voit pas. Avec Hero, Tibo Gebert s’intéresse quant à lui à la face cachée des super-héros : il interroge ce qu’il y a derrière les masques, derrière les costumes de celles et ceux peuplent l’imaginaire des enfants et des plus grands. Terreurs de Julie Postel et Marta Pereira aborde enfin les peurs nocturnes : victime d’oppressions multiples, sa narratrice voit son sommeil se transformer en un espace menaçant, destructeur. Pour traiter sa part d’invisible, chaque artiste a sa méthode. Chacun met au point une relation particulière entre les éléments du triptyque Corps-Objet-Image.

Le croisement et l’hybridation dont parle Renaud Herbin dans la revue citée plus tôt sont particulièrement évidents dans ces propositions qui traquent ce qui se dérobe à la vue. Pour toucher à la vérité d’êtres dont les gestes et les mots – s’il en est – ne se déploient d’habitude qu’à l’abri des regards et des oreilles, les praticiens du COI rassemblent en un même objet des formes ou des langages divers. Le résultat est parfois clairement marionnettique, parfois beaucoup moins. Dans Pister les créatures fabuleuses, la conférence prononcée par le philosophe et pisteur Baptiste Morizot au Nouveau Théâtre de Montreuil en 2018 est par exemple livrée au jeune public par la comédienne Éléonore Auzou-Connes grâce à un dispositif sonore proche de la fiction radiophonique. Tout comme le pisteur conserve avec les animaux qu’il étudie une certaine distance, l’artiste entretient avec son sujet un espace qui permet à l’imaginaire de donner forme aux invisibles dont il est question ici. La pensée complexe du chercheur parvient avec d’autant plus de force à ses destinataires qu’elle le fait par une voie inattendue.

Objectif : sauver la relation

En s’emparant du texte de Baptiste Morizot, Pauline Ringeade cherche à réenchanter le quotidien. Elle dit son désir d’un monde où les rapports entre les espèces seraient plus doux. Elle n’est pas la seule à appréhender la relation qui constitue le COI comme un espace de réparation, ou d’alternative à notre monde. Chez Renaud Herbin, l’homme venu de loin négocie avec son nouvel environnement afin d’arriver à un équilibre meilleur. Chez Tibo Gebert, qui manipule lui-même une marionnette à hauteur et allure d’enfant, c’est une fracture plus interne qu’il s’agit de réduire : celle qui sépare une entité sociale – en l’occurrence celle du super-héros – d’une entité privée, intime. Dans une semi-pénombre, la transformation de l’enfant en sorte de Batman révèle ainsi la violence du masque, et tente de l’apaiser. La notion de réparation est aussi au cœur de Terreurs, d’une façon plus explicite encore que dans les autres créations évoquées ici. L’une interprétant le texte écrit par la plasticien.ne et militant.e féministe queer Jil Kays, l’autre manipulant à la fois objets du quotidien – confiture, tartines et tout l’attirail d’un petit déjeuner complet – et masques d’animaux, Julie Postel et Marta Pereira expriment la dissociation de leur personnage de victime. En reliant peu à peu leurs deux partitions, les deux artistes rejoignent leurs consœurs et confrères de ces débuts de Giboulées dans leurs désirs réparateurs.

Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr

Festival Les Giboulées, du 4 au 19 mars 2022

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !