À l’invitation du Festival d’Avignon, les artistes tunisiens Selma & Sofiane Ouissi prolongent, avec Laaroussa Quartet, leur travail de longue date avec des femmes potières de la ville de Sejnane, dans le nord-ouest de la Tunisie. En voulant rendre hommage par l’art contemporain à un artisanat traditionnel, ils l’effacent, voire le trahissent.

Le geste artistique, pour Selma & Sofiane Ouissi, est avant tout création d’espaces où faire se rencontrer des êtres et des récits dont les trajectoires ne font habituellement au mieux que se croiser. L’œuvre de ce duo de frère et sœur formé à la danse en Tunisie et en France peut alors aussi bien prendre la forme de créations au sens occidental du terme que de dispositifs singuliers, au croisement de l’art contemporain, du quotidien et de traditions tunisiennes. La plus célèbre et la plus durable de leurs réalisations artistiques – puisqu’ils considèrent comme une œuvre à part entière le travail curatorial qu’ils y ont mené jusqu’en 2014 – est ainsi à ce jour Dream City, biennale d’art contemporain en espace public. Né en 2007 du refus des jeunes artistes qu’étaient alors Selma & Sofiane Ouissi d’accepter les limites à la liberté d’expression imposées par Ben Ali, ce festival continue jusqu’à aujourd’hui de faire de la Médina de Tunis le théâtre de tous types d’interventions artistiques. L’association L’Art Rue, qui porte l’événement, mène aussi à l’année un important travail artistique autant que social auprès des habitants. Invité pour la première fois au Festival d’Avignon dans le cadre du focus consacré cette année à la langue arabe, l’inséparable binôme présente une création dérivée d’une autre longue aventure d’échange entre l’art contemporain et un univers éloigné, en l’occurrence celui des potières de Sejnane, l’un des territoires les plus pauvres de la Tunisie.

La relation qu’ont bâtie le frère et la sœur avec les artisanes des montagnes du nord-ouest de la Tunisie met pourtant beaucoup de temps à apparaître dans Laaroussa Quartet. Et lorsqu’elle finit par le faire, grâce à la diffusion d’extraits du court film documentaire réalisé par Cecil Thuillier en 2011, c’est de façon trop lacunaire, trop elliptique pour qu’un spectateur non renseigné en comprenne la nature. Bien que superbes, les images montrant Selma et Sofiane Ouissi avancer vers la montagne en compagnie d’une femme âgée, puis les scènes de poterie et d’ateliers donnés par les artistes à des potières ne suffisent guère à donner une idée du vaste projet Laaroussa – qui signifie la poupée, mais aussi la mariée en dialecte tunisien – conçu par le duo. Le film a davantage valeur de trace d’une recherche passée que de documentaire de celle-ci. Or, la mise en place dans ce cadre par les Ouissi d’une forme de « société rêvée » – fondée sur les notions de rencontre, d’entraide et d’horizontalité, c’est là l’un des concepts centraux du chemin qu’ils mènent ensemble depuis leurs débuts – en rassemblant à Sejnane potières et artistes constituait une forme de lutte dont l’absence ici pose question. Il faut se référer à la feuille de salle du spectacle pour comprendre que l’engagement du duo auprès des potières tient, comme la naissance de Dream City, de sa révolte contre une injustice : la récupération par le marché de l’art contemporain des poupées en terre cuite réalisées par les potières afin de combattre la pauvreté. On apprend sur le même document que les artistes ont créé à partir des gestes des potières dans le spectacle Laaroussa Duetto, donné au Kunstenfestivaldesarts en 2013, dont plusieurs séquences du film donnent une idée.

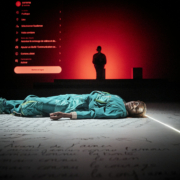

Pour honorer la proposition du Festival d’Avignon à créer une pièce inédite autour de leur histoire avec Sejnane, Selma et Sofiane Ouissi décident de quitter la scène. Interprétée par quatre danseuses et une violoniste d’origines diverses, Laaroussa Quartet est une pièce de transmission, qui donne à voir une partie de son mode de fabrique. Lorsqu’elles entrent l’une après l’autre sur le plateau, avec l’attitude de sportives avant un match, les interprètes déposent au sol de grandes feuilles qui, de loin, ressemblent à des partitions de musique. Il s’agit en réalité de partitions gestuelles écrites dans un alphabet inventé par les chorégraphes pour conserver la mémoire du savoir-faire millénaire des potières de Sejnane. Les danseuses se présentent ainsi comme les lectrices d’un savoir qui leur est étranger plutôt que comme leurs représentantes ou dépositaires. Ce choix témoigne du désir des chorégraphes d’éviter l’appropriation culturelle, sans y parvenir tout à fait. La distance qu’affichent les cinq femmes au plateau par rapport aux gestes réels des potières, ainsi qu’à l’expérience de Selma et Sofiane Ouissi, ne suffit pas à évacuer la question de leur légitimité. Laaroussa Quartett interroge ainsi – malgré lui – la limite très fine qui, dans ce type de démarche, sépare l’hommage de la trahison, et franchit, hélas, la dangereuse frontière.

La présence auprès des artistes professionnelles de l’une des potières du projet Laaroussa n’atténue pas le malaise, au contraire. La plupart du temps silencieuse, sauf le temps d’un chant, cette femme voûtée par le poids des ans semble davantage oubliée dans un coin qu’animée par un quelconque rôle de transmission, ou même de veille, au respect de sa tradition. Visiblement coupée de ce qui tente de se déployer au plateau, elle souligne le trouble que provoque la grande absente de la pièce : la poupée de terre qu’elle et ses consœurs fabriquent dans la précarité et l’isolement – la majorité de ces femmes vivant seules ou avec leurs enfants. Fruit de tous les efforts des potières, l’objet en question n’apparaît partiellement qu’une fraction de seconde à l’écran. Laaroussa Quartet s’intéresse moins aux potières elles-mêmes qu’à la transmissibilité de leur geste, mais l’épreuve du plateau prouve qu’il est vain de penser transmettre le détail d’une tradition sans rester connecté à son ensemble, a fortiori à celles qui la font vivre aujourd’hui. Rivées à leurs alphabets, les interprètes peinent à donner à leurs répétitions de mouvements des mains et au chant qu’elles entonnent à plusieurs reprises dans des langues diverses une ampleur suffisante pour devenir écriture chorégraphique. Cette forme de paralysie peut être vue comme la contradiction dans laquelle se trouvent Selma et Sofiane Ouissi en se rapprochant ici de ce qu’ils ont jadis dénoncé : l’instrumentalisation par le marché de l’art contemporain d’un artisanat, dont on regrette de ne découvrir que si peu.

Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr

Laaroussa Quartet

Conception, dramaturgie et chorégraphie Selma et Sofiane Ouissi

Avec Amanda Barrio Charmelo, Sondos Belhassen, Marina Delicado, Moya Michael, Chedlia Saïdani, Aisha Orazbayeva

Dramaturgie sonore et musicale Tom Pauwels

Composition musicale Aisha Orazbayeva

Mixage composition musicale Peiman Khosravi

Scénographie et lumière Simon Siegmann

Design sonore mixage Raphaël Hénard

Création vidéo Nicola Sburlati

Image Cecil Thuillier, Pierre Déjon

Prise de son vidéo Jonathan Le Fourn

Costumes Sabrina Seifried

Récolte, transcription et traduction de poésie Basma El Euchi

Recherche Ophélie Naessens

Régie générale Mohamed Hedi BelkhirFemmes potières – Phase d’immersion et de transmission du geste ancestral aux interprètes : Sabiha Ayari, Aljia Saïdani, Chedia Saidani, Cherifa Saïdani, Emna Saïdani, Habiba Saïdani, Lamia Saïdani, Jemaa Selmi

Les femmes potières à la vidéo : Malika Saïdani, Naïma Saïdani, Najia Saïdani, Habiba Saïdani, Naziha Jemiï, Hada Riahi, Dalila Riahi, Sabiha Mechergui, Naïma Chatti, Fatma Saïdani, Sassia Riahi, Sabiha Saïdani, Fadhila Saïdani, Dalila Wassila Saïdani, Hanen Saïdani, Halima Maalaoui, Cherifa Riahi, Houda Jemiï, Aïda Jemiï, Aïcha Rebeh Jemiï, Aziza jemiï, Aljia Jmii, Hajer Saïdani, Sassia Saïdani, Fatma Saïdani, Habiba Saïdani, Habiba Saliha Saïdani, Sabiha Ayari, Safia Saïdani, Halima Saïdani, Aljia Saïdani, Jemâa Selmi, Cherifa Saïdani, Lamia Saïdani, Hadda Saïdani, Jannet Ghouili, Salouha Saïdani, Hada Saïda Saïdani, Jannet Saïdani, Hidhba Saïdani, Khaoula Saïdani, Habiba Ayari, Saliha Saïdani, Emna Saïdani, Salha Stili, Naziha Saïdani, Sabiha Saïdani, Maryam Saïdani, Fadhila Saïdani, Tounes Saïdani, Radhia Maalaoui, Kaouther Saïdani, Zina MecherguiProduction Dream City 2025 / L’Art Rue

Coproduction Festival d’Avignon, Charleroi danse Centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles, Ictus Ensemble, KVS (Bruxelles), le Théâtre National Tunisien, la Sharjah Art Foundation et la Fondation Heinrich Böll Stiftung (Tunis)Durée : 1h

Festival d’Avignon, La FabricA

du 6 au 8 juillet 2025, à 19hDream City Festival, Tunis (Tunisie)

du 16 au 19 octobre

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !